業務紹介

業務紹介

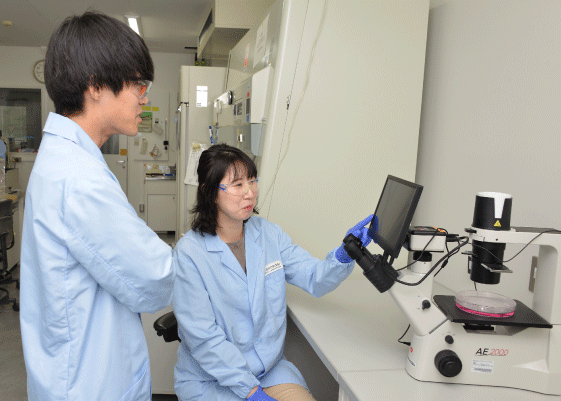

私たちは、塩野義製薬の研究パートナーとして、2つの研究拠点(医薬研究センター、油日研究センター)で、化合物の有機合成や化学分析、社内化合物の管理・提供、創薬研究に必要な遺伝子・蛋白質・細胞等の調製、遺伝子改変動物の生産、医薬品開発に求められる様々な動物や細胞等を用いた薬効薬理・薬物動態・安全性の評価、実験動物の獣医学的ケアなどを行っています。そして、得られたデータを元に塩野義製薬の研究員と日々議論し、「人々の健康を守るために必要な最もよい薬」の継続的な創出に貢献しています。

また、SHIONOGIグループの研究ノウハウを熟知したベテラン社員が若手社員を親身に指導し、高い研究技術を習得してSHIONOGIグループの創薬に貢献できる人材の育成に力を注いでいます。よりよい薬を作るための道程を私たちとともに歩みませんか。

1. 化学

さらに、数万株以上の微生物や遺伝子組換え体を利用した独自の化学変換技術を使って、化学合成では合成困難な代謝物や生理活性化合物を合成し提供することで、SHIONOGI創薬に貢献しています。

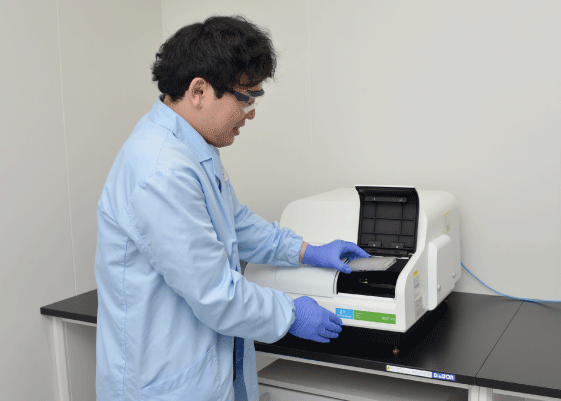

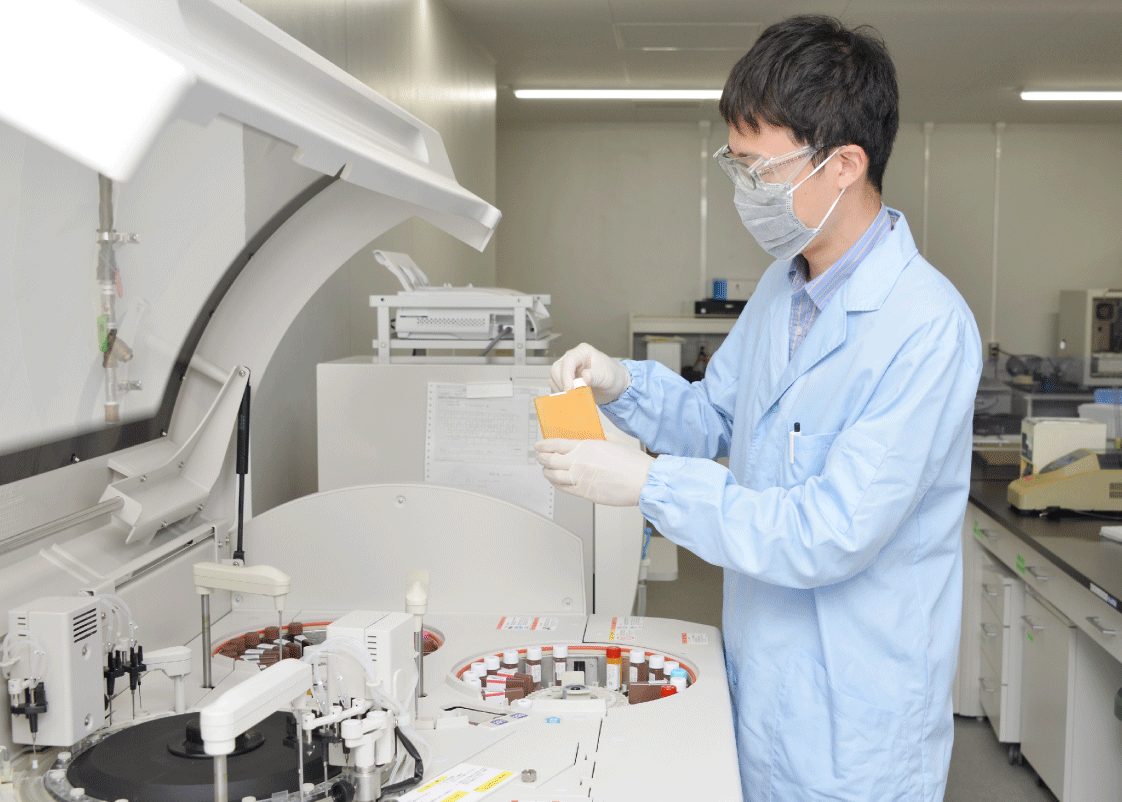

2. 分析

化学合成・薬効薬理・薬物動態・安全性・物性などの創薬全般の試験において分析対象物の濃度や組成を明らかとするための各種分析を行います。SHIONOGIグループの創薬基盤である低分子化合物は勿論のこと、ペプチドや核酸などの中・高分子化合物、生体内物質など分析対象は多岐に渡ります。主にLC/MS-MSを用いた定量分析が中心ですが、創薬環境の変化に対応すべく、既知の定量法に拘らず新たな定量法の開発にも力を入れています。

また、医薬品の製造承認申請に必要な重要データ(添付文書に掲載されるデータ)も収集します。

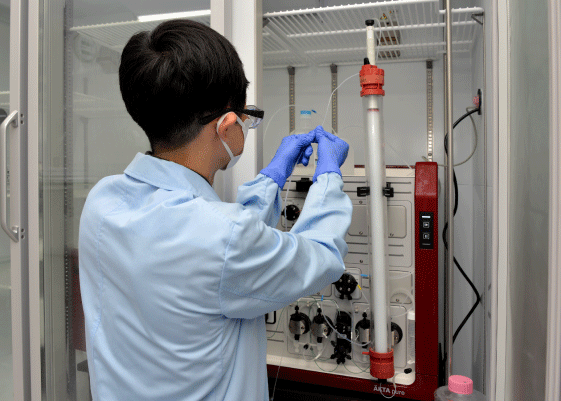

3. マテリアル供給

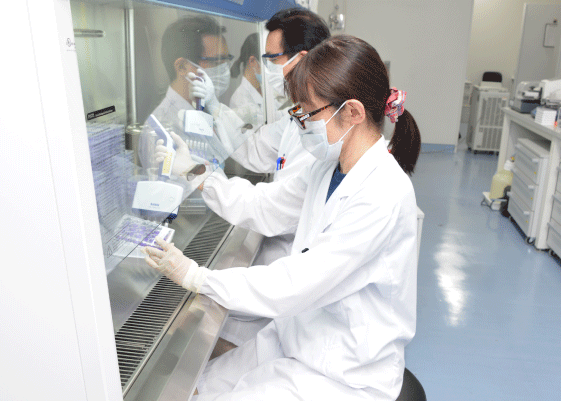

● 遺伝子・細胞

蛋白質を発現するためのベクター構築や標的分子を発現する細胞の作製、さらにはウイルス研究に用いるシュードウイルス作製など創薬研究に必要なマテリアルを提供しています。またiPS細胞を活用した実験動物削減を目指した代替法研究も進めています。

● 蛋白質・抗体

アッセイや構造解析用蛋白質から免疫源まで、様々な創薬ステージで使用する蛋白質を調製しています。腸骨リンパ節免疫法やファージディスプレイ法を用いた迅速な抗体獲得、バイオマーカーを含む種々のターゲット分子の検出や定量評価系の構築を行います。ワクチン創製では抗原や抗体の作製は元より、力価測定系の構築・測定等も実施しています。

● 遺伝子改変動物

薬効薬理評価や化合物の体内動態検討など、様々な研究に用いられる遺伝子改変動物を、最先端の遺伝子改変技術と熟練した生殖工学を駆使して作製しています。また、これまでの知見を活かしながら、繁殖困難な個体もタイムリーかつ安定的に供給しています。

4. 薬理評価

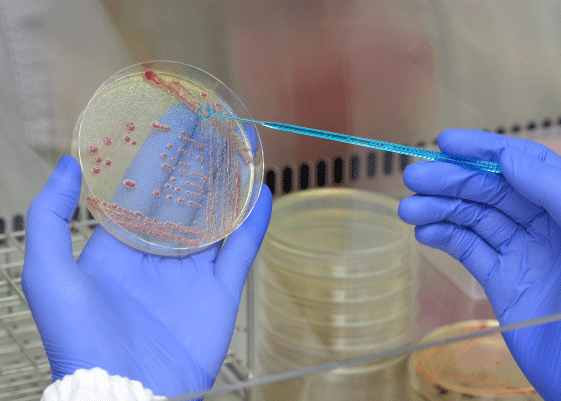

● 抗菌・抗真菌評価

細菌やウイルスによる感染症において薬剤耐性(Antimicrobial Resistnace: AMR) は国際的に大きな課題となっており、何も対策を取らなければ、2050年には世界で約1,000万人の死亡が推定されています。AMR対策として重要な活動である抗菌薬の適正使用推進や新規抗菌・抗真菌薬の創製のために、in vitroおよびin vivo評価技術を駆使して新たな試験系構築や化合物の薬効評価を行い、開発候補化合物の選定から新薬の製造承認申請に向けた評価、さらには上市後の適正使用の推進まで幅広く貢献しています。代表的な成果としては、新規シデロフォアセファロスポリン抗菌薬Fetroja(フェトロージャ)の開発に貢献しました。

● 抗ウイルス評価

感染症領域の新規抗ウイルス薬の創製のために、in vitroおよびin vivo評価技術を駆使して新たな試験系構築や化合物の薬効評価を行い、開発候補化合物の選定から新薬の製造承認申請に向けた評価支援、さらには、上市後の適正使用の推進まで幅広く貢献しています。臨床サンプルを用いた抗ウイルス活性評価や、新たに臨床で分離された変異ウイルスに対する効果の確認など、感染流行に合わせた評価も迅速に実施しています。代表的な成果としては、SARS-Cov-2治療薬 Xocova(ゾコーバ)やインフルエンザ治療薬Xofluza(ゾフルーザ)の開発に貢献しました。

● ワクチン・免疫評価

ワクチンの創製および臨床開発を支援するため、in vitroおよびin vivo評価技術を駆使して、開発候補ワクチンの選定から製造承認申請に向けた薬理評価まで幅広く貢献しています。また、臨床試験に参加して下さっている被験者の方々から得られたサンプルを用いた臨床効果の評価を行っています。治験実施計画書に従って、熟練の実験者が、希少な被験者サンプルの評価を正確・確実に実施しています。また、フローサイトメーターを用いて生体内の免疫系に関わる変化を細胞レベルで捉えています。

● 社会的影響度の高いQoL疾患に対する薬効評価

認知症、肥満、睡眠障害、難聴など社会的影響度の高い難治性疾患を想定した疾患モデルの作成と薬効評価を実施し、評価物質の有効性確認に必要なデータを取得・提供しています。SHIONOGIが得意とする低分子化合物の他にも核酸や抗体分子を用いた新たなモダリティーの活性測定や薬効メカニズム解析などの研究も行っています。具体的には、各種モデルを用いて、認知機能評価などの行動薬理学的評価、抗肥満評価、生体内における評価物質とターゲット(分子・組織)との相互作用評価などを実施しています。最近では行動薬理評価にAIを用いた自動解析技術の開発にも取り組んでいます。

● 非げっ歯類を用いた高次薬効評価、薬物動態、および安全性評価

非げっ歯類(大動物)を用いた効率的・効果的な試験デザインを提案し、速やかに信頼度の高いデータを提供、ヒトへのトランスレーショナルリサーチを推進します。

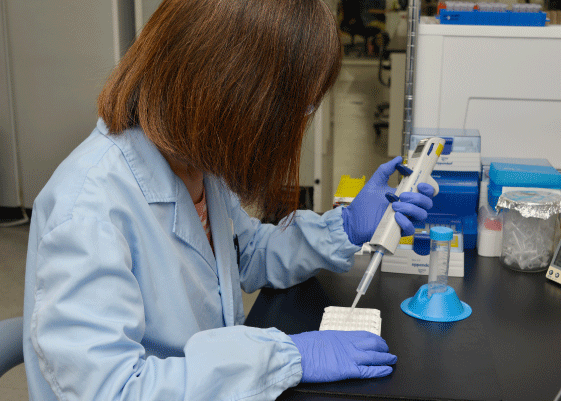

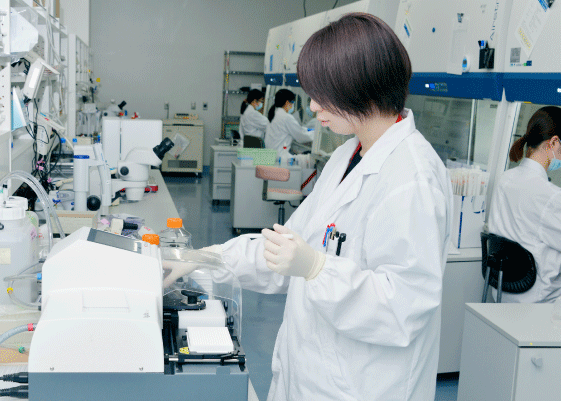

● in vitroスクリーニング評価

創薬の初期段階から開発に至る過程で、薬理評価や安全性評価においてin vitro(試験管や培養器内)でサンプルをスクリーニングし、効率的に薬効や毒性を調べることで、疾患領域横断的に有望化合物の探索や開発化合物、ワクチンの価値最大化に繋がる評価を実施します。

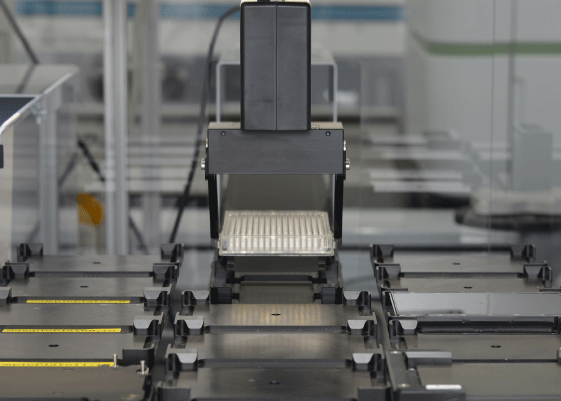

具体的には目的に応じて生化学・細胞生物学・生物物理学的な様々な手法(酵素活性試験、カルシウム流入試験、受容体結合試験、細胞増殖試験、cAMP定量試験、遺伝子発現試験、質量分析、分子間相互作用測定、ワクチン免疫原性試験など)を活用します。分注機・測定機・ロボットシステム・解析ソフトを駆使し、主にマイクロプレートを用いて高精度で効率的な評価・解析を行い、多数のデータを正確かつタイムリーに取得・提供します。また、会社の財産ともいうべき合成化合物を自動倉庫に保管管理する業務や評価担当者への化合物提供も担っています。

5. 薬物動態・安全性評価

開発候補化合物の薬物動態及び安全性評価を実施するために、in vitro及びin vivo評価技術を活用しています。in vivo薬物動態評価では、各種動物の生体試料を採取、分析を行い、化合物が体内でどのように振る舞うか、薬物が吸収される過程や組織への分布、代謝、排泄の過程を詳細にするためのデータを提供しています。また、in vivo安全性評価では、有効性を示す量の何倍もの量の化合物を飲んだ時に、どのような有害作用(毒性)が発現するのかを、動物の健康状態や血液検査、組織の観察、生体試料中の薬物濃度測定などを通じて、安全性に関するデータを提供しています。

また、in vitro評価では、ヒトや各種動物の細胞を用いて、薬物代謝酵素や吸収性、心血管系への影響、遺伝子変異誘発性などを評価しています。ロボットを活用することで、評価の自動化にも力を入れており、多数の機器を駆使しながら迅速かつ正確な評価に取り組んでいます。これらの評価を通じて、どの化合物が薬になりそうかを探索する初期の段階から、医薬品の製造承認に必要なデータ提供まで、幅広く創薬研究に貢献しています。

6. 実験動物管理

SHIONOGIグループでは、「常に人々の健康を守るために必要な最もよい薬を提供する」という基本方針に基づいて医薬品の研究開発を行っています。その安全性と有効性を確保するためには、現在の科学技術をもってしても動物実験は必要不可欠です。SHIONOGIグループでは動物福祉に真摯に向き合い、動物実験の基本理念である3Rの原則(Replacement、Reduction、Refinement)を実践するとともに、獣医学的ケアチームを中心に日々動物の健康管理を行っています。また、動物の生理・生態・習性などに配慮し、社会性を有する動物はグループで飼育するなど、可能な限りストレスのない飼育環境を提供するための改善を行っています。これらの取組みを通じて、第三者認証機関である「AAALAC International」の認証を取得しています。

7. 研究コンプライアンス

SHIONOGIグループが研究活動を行う上で求められるさまざまな法令および倫理を遵守するために必要となる各種支援を推進しています。

●研究倫理委員会事務局

SHIONOGIでは、ヒト組織や遺伝子を利用する上での倫理指針に基づいて研究倫理委員会を設立しており、事務局として計画書・報告書類の作成指導や教育を担当するとともに、委員会を運営しています。

●法規制物質の安全管理

放射性物質・エックス線、遺伝子組み換え体・病原性微生物、麻薬・覚醒剤などを用いるライフサイエンス実験を行うために必要な各規制当局の承認取得をサポートしています。また、各法規制物質のシステム管理や、研究員に対する安全管理教育を実施しています。

●レギュレーション対応

GLP(Good Laboratory Practice)に係る事務局対応やシステムオペレーション、書類の保存管理などの研究管理系サポート業務を実施しています。