研究職

■ 研究員の思い

未来の社会にとって希望となる新薬を自分達の手で。創薬型製薬企業として成長してゆく上で大きな鍵を握るのは様々な専門パートに分かれて創薬プログラムの立ち上げ~仕上げ(企画・提案・運営・製品化を見据えた研究)を担当する研究職。医療の多様化、超高齢化など10~20年スパンで変化を予測し、未来の社会に求められる新薬を追求します。

■ SHIONOGIの創薬力?

2030年Vision実現に向けた成長

HIVビジネスの将来展望

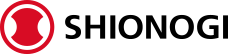

COVID-19治療薬の取り組みと展望

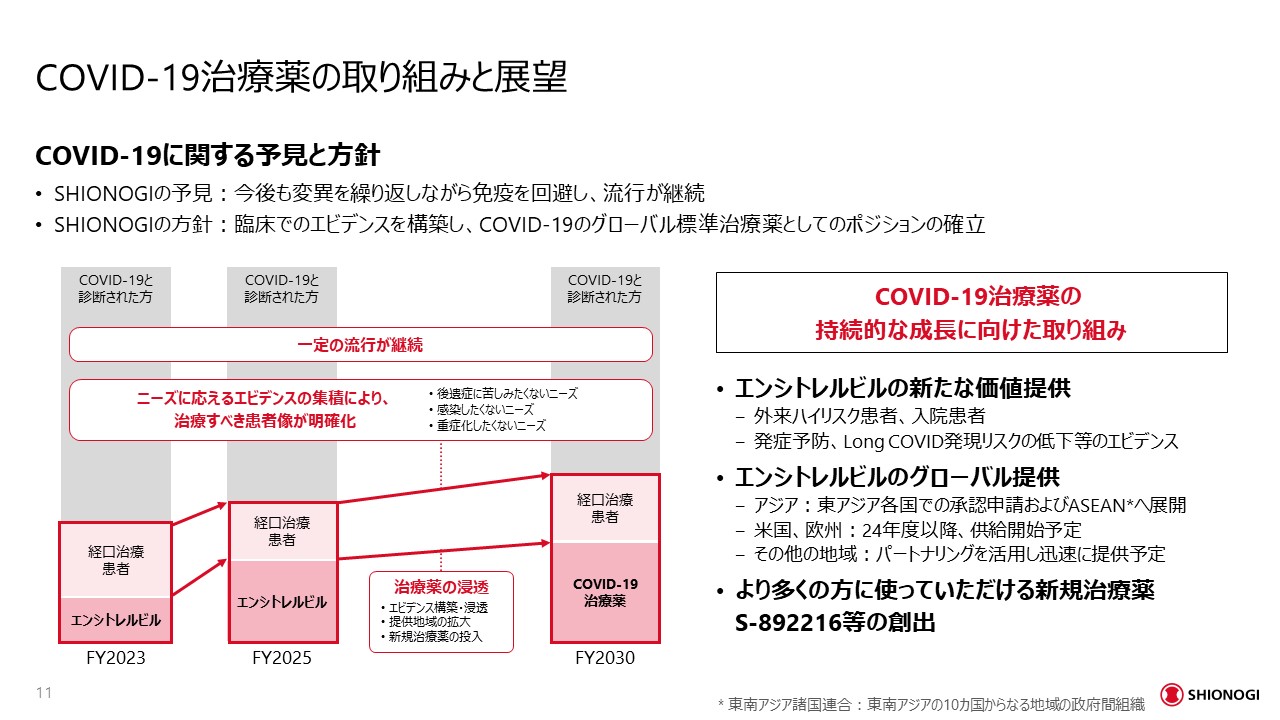

新製品・新規事業を中心とした拡大

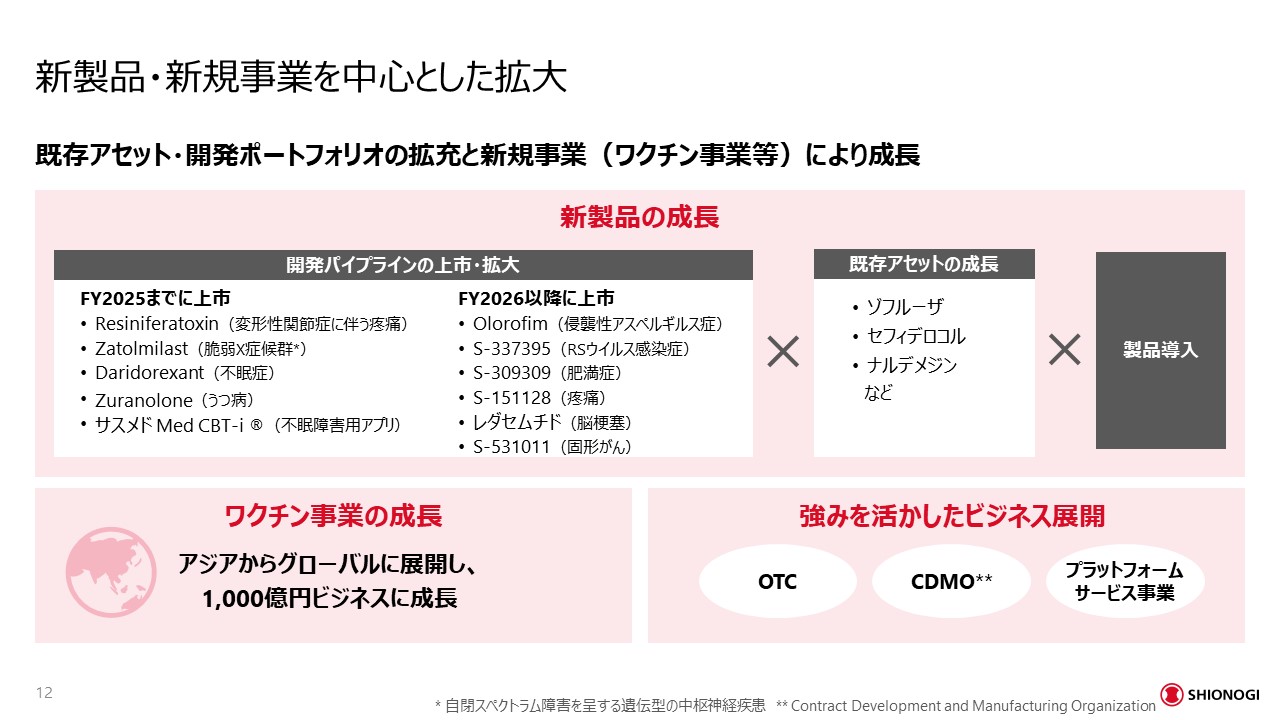

HaaS企業として、各ステークホルダーと連携し、ヘルスケア社会課題解決に貢献

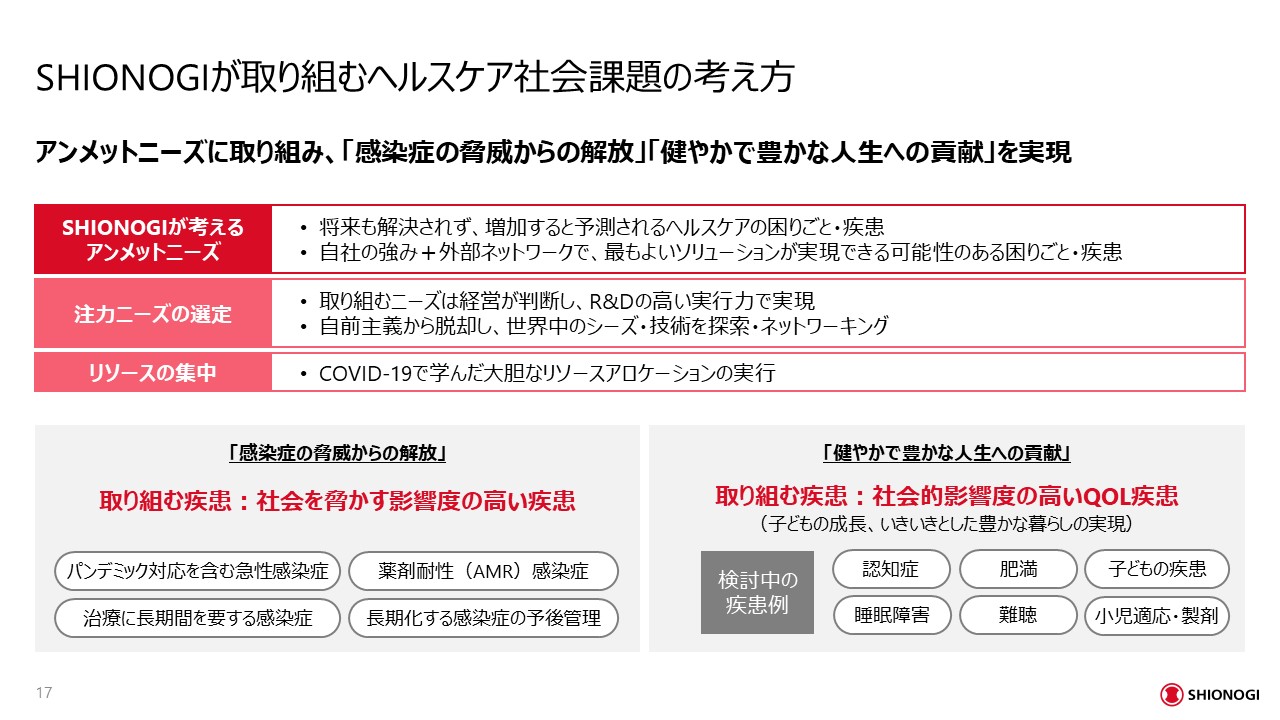

SHIONOGIが取り組むヘルスケア社会課題の考え方

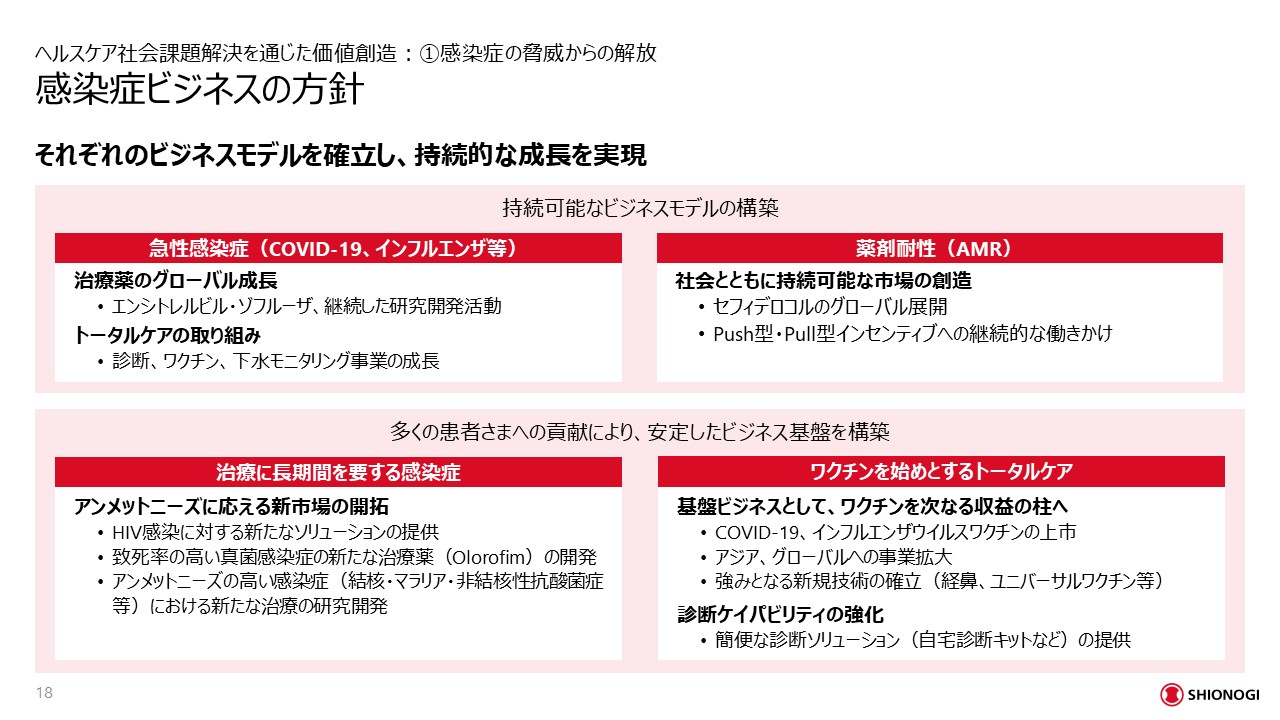

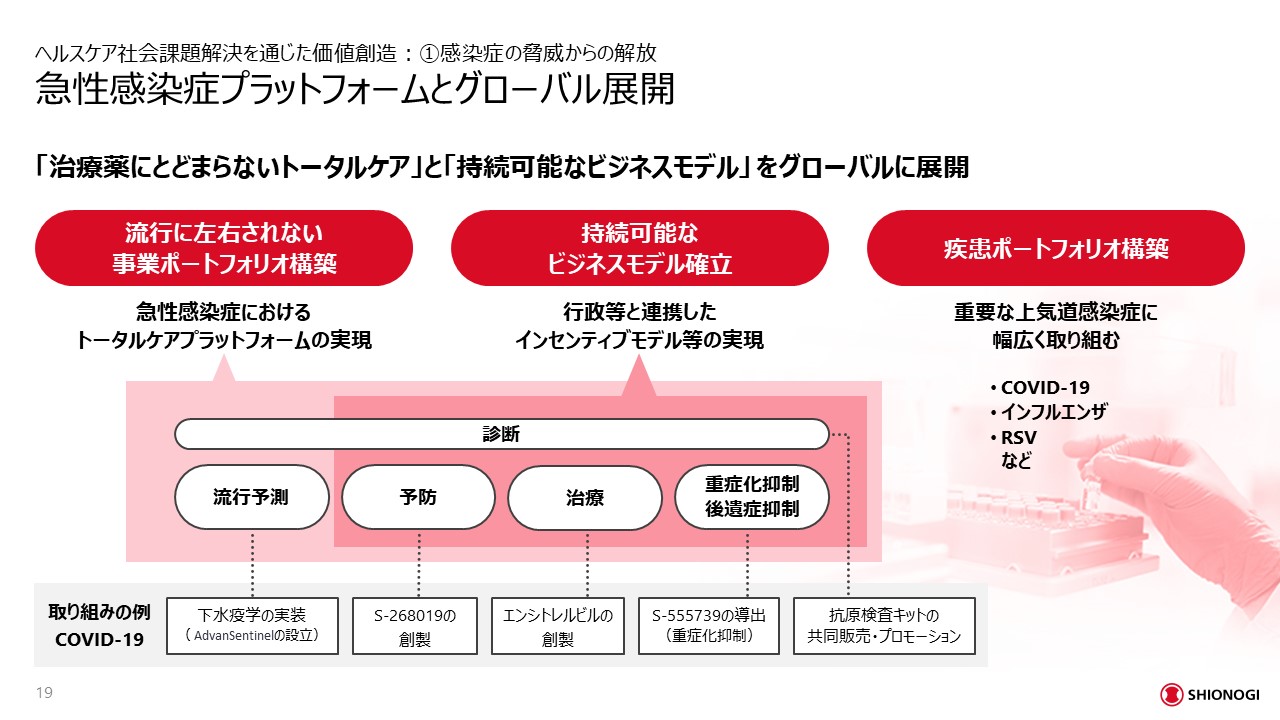

領域戦略ー感染症ビジネスの方針

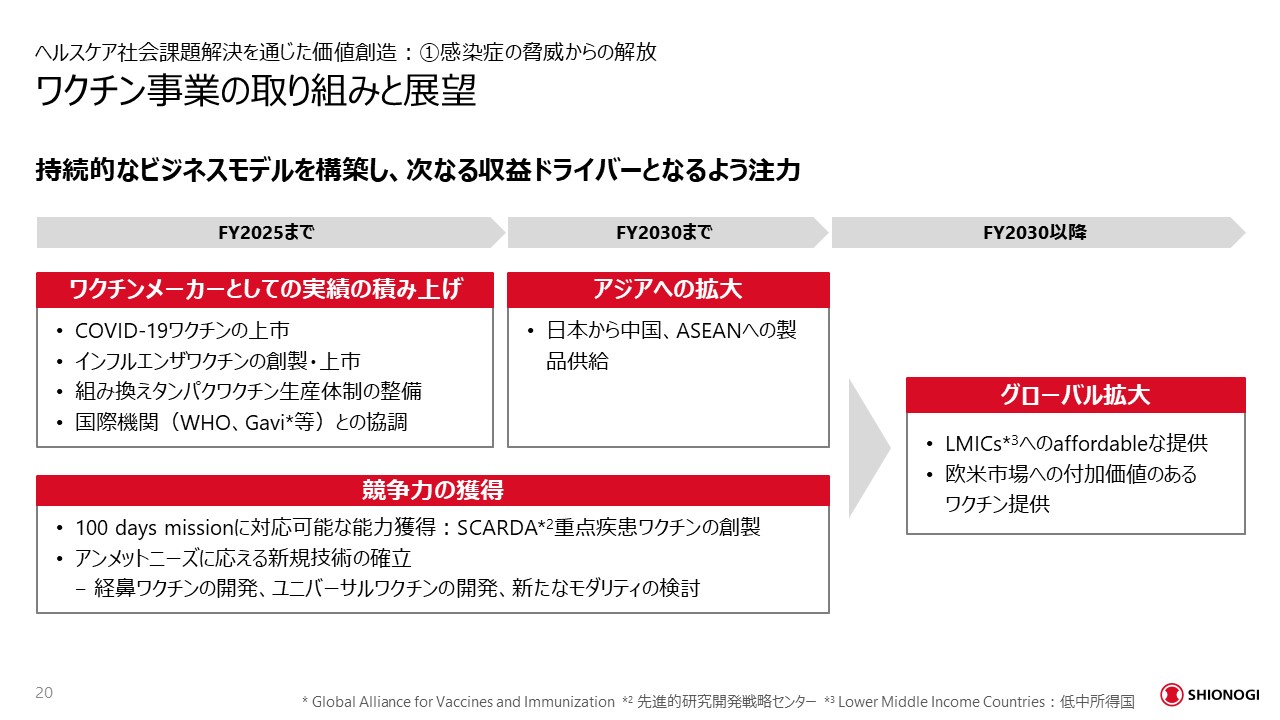

領域戦略ーワクチン事業の取り組みと展望

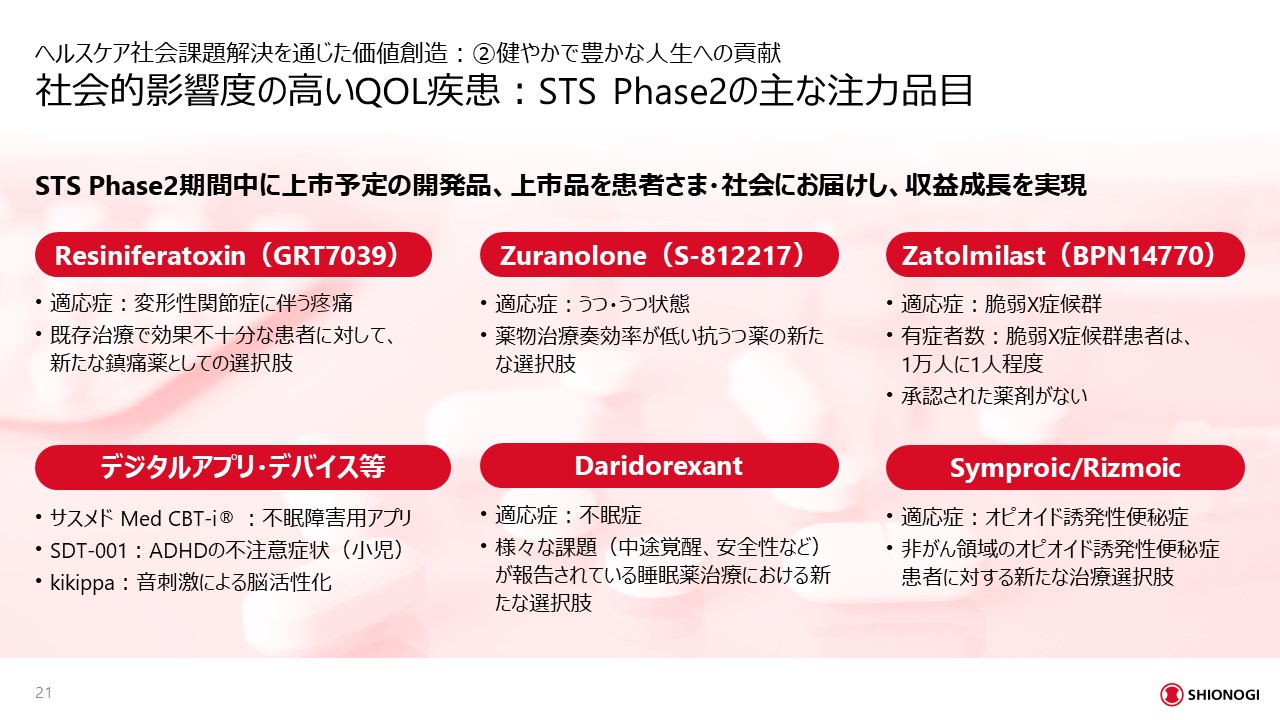

領域戦略ー社会的影響度の高いQOL疾患

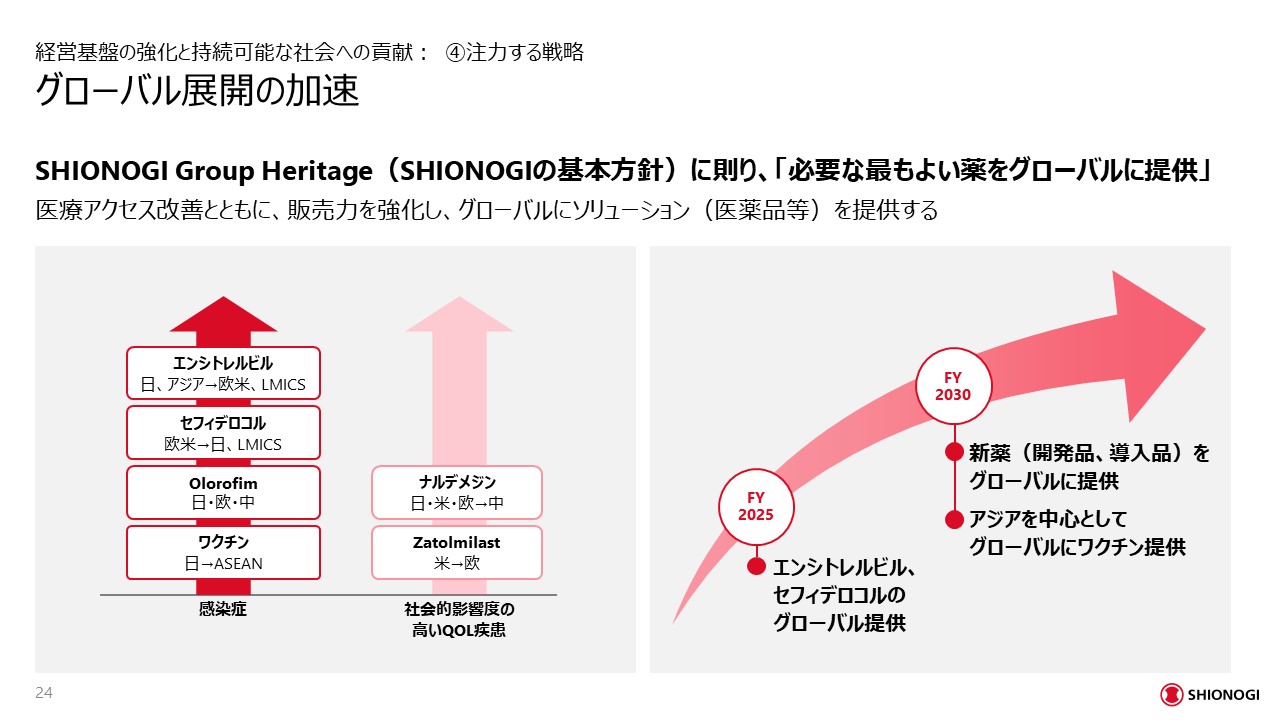

グローバル展開の加速

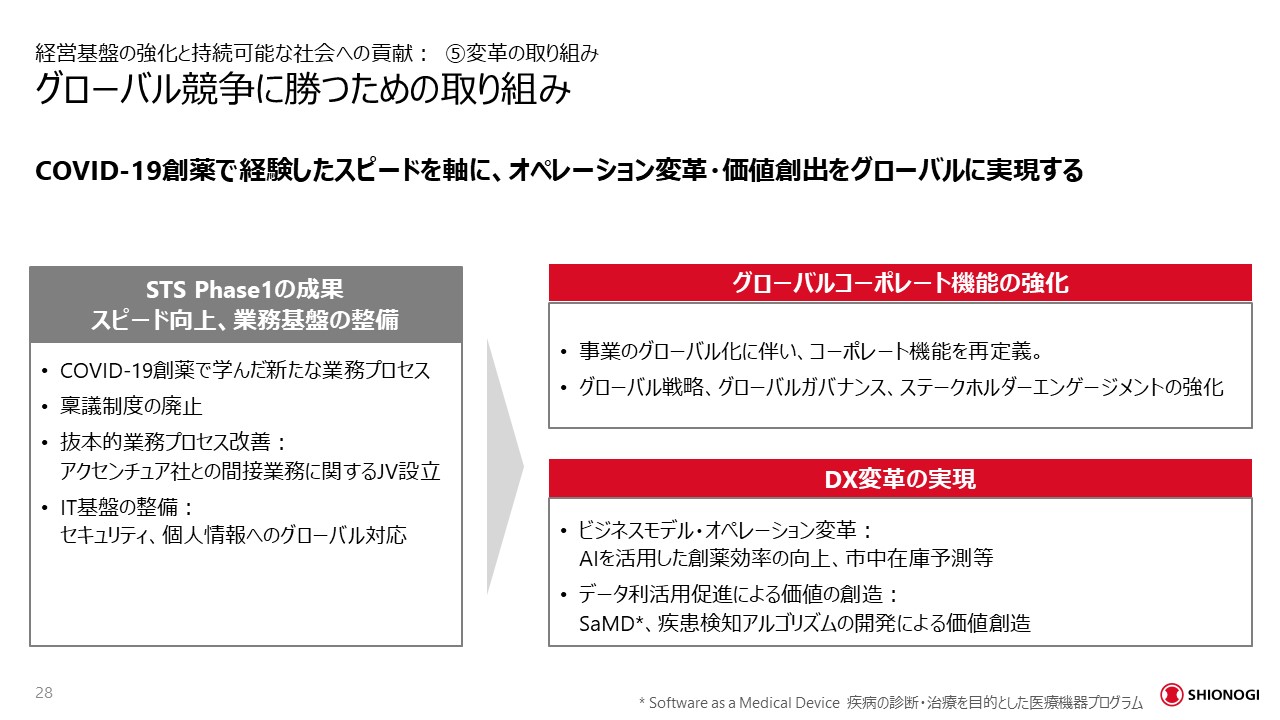

グローバル競争に勝つための取り組み

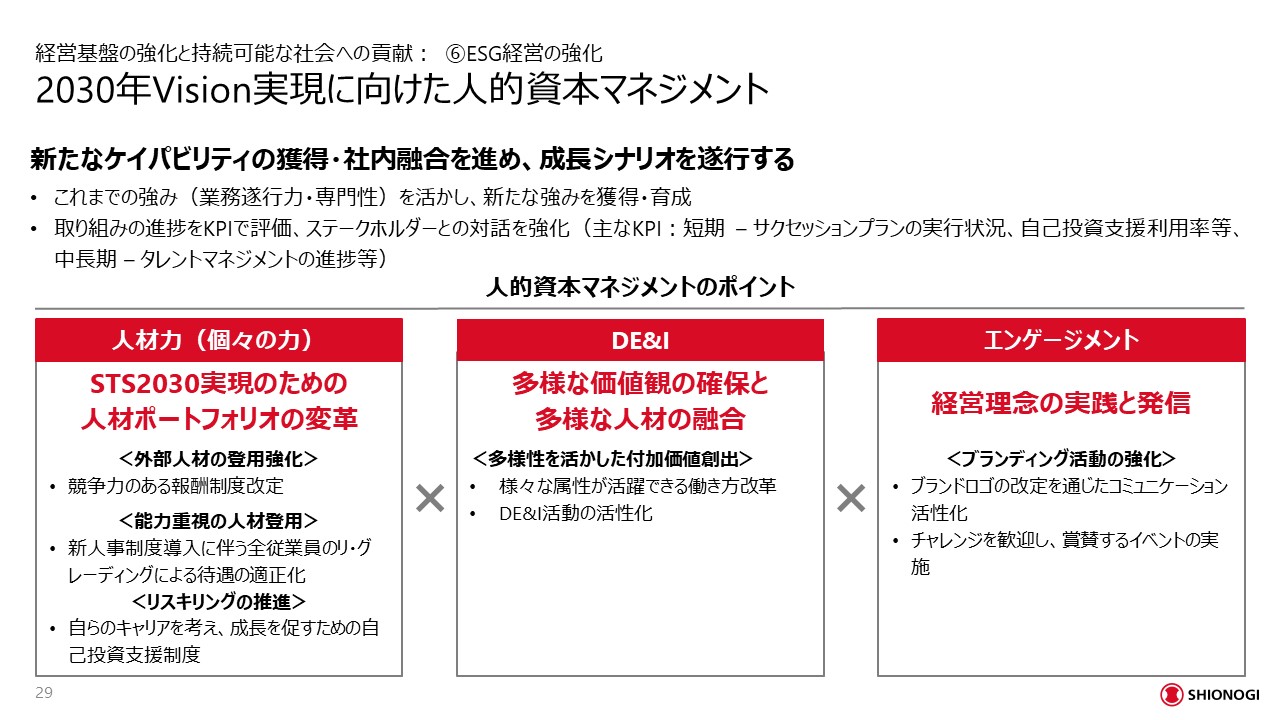

2030年Vision実現に向けた人的資本マネジメント

■ 研究者の育成

■ どんな業務内容?

医薬化学(低分子/ペプチド)

■業務概要

【低分子】「新薬の種」となる化合物に対して、様々な構造修飾を行い、薬理活性・薬物動態・安全性・物性を最適化して、患者さまの待ち望む医薬品へと成長させます。従来の経験・帰納法的な構造活性相関解析に加え、標的タンパク質との複合体構造解析、Structure-based Drug Design、ケミカルバイオロジー、インフォマティクスなどの技術も応用しながら化合物を論理的にデザインしています。最新の合成・精製機器やパラレル合成技術を用いて、短期間で質の高い候補化合物を創製しています。

【ぺプチド】ペプチドをはじめとする中分子は、他の創薬モダリティでは狙えない創薬標的やメカニズムを介した薬効発揮が期待できます。シオノギの強みである低分子創薬のサイエンスと技術を、ペプチド分子のドラッグデザインや低分子化に拡張することで、新しい創薬のプラットフォームを構築します。そのためにケミストリーだけでなく、バイオロジーの視点も取り入れながらモダリティ特有の課題を解決し、今なお様々な病気と闘っている患者さまの困りごとを解決できる医薬品を提供します。

■求めている研究者のイメージ

・「自分の手で世界に貢献できる医薬品を生み出す」というモノ創りに対して強い情熱を持ち、それを実現すべく世界中に目を向け新しいものに挑戦できる熱い研究者。

・有機合成化学や創薬化学を軸として、患者さまに必要な薬を誰よりも早く創出するために、常に最善なアクションであるかを自問し、必要な最新情報、最先端テクノロジーにアクセスできる研究者。

・新しいことに挑戦する強い気持ちを持ち、何よりも研究が好きな研究員。

・常識・先例・先入観に捉われない、型破りな思考を持つ研究者。

・新薬創製を成し遂げたいとの強い意欲のある研究者。

プロセス化学(低分子/ペプチド)

■業務概要

・製薬研究所のミッションは、創薬研究において見出された医薬品候補化合物に対して、経済性の高い原薬の製造法を確立し、迅速かつ確実な原薬の供給を達成することで最終的に患者様のQOL(Quality of Life)や医療経済性に貢献することです。

・原薬の製造法開発は、総収率や総反応数のみではなく、安全性(作業者保護、事故防止)、品質管理、製造コスト、環境負荷(廃棄物削減、グリーンケミストリー)、生産性(時間当たりの生産量)、法令対応等、多くの側面からの評価が必要となります。まず有機合成化学力をもとに、これらの側面を同時に成立できる合成ルート研究を行います。見出された合成ルートを、プロセス化学技術を駆使しつつ、堅牢で再現性のある工業的製造法へ育てます。完成したプロセスを承認申請書にまとめ、各国の官庁に「医薬品の製造法」として承認されるまで我々のチャレンジは続きます。

・原薬の製造法開発と並行して、非臨床および臨床試験に必要な原薬のタイムリーな供給ならびに商用生産時における原薬の安定的な供給を達成すべく、ケイパビリティ、地政学リスク、サプライチェーン等を考慮したCDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)を選定し、数㎏~数百kgでの原薬製造の技術移転も担っています。

・SHIONOGI独自の強みを持ち、世界をリードし、世の中に貢献できる研究者集団を目指したチャレンジを行っています。

■求めている研究者のイメージ

・これまでの当たり前や慣習を打ち破り、新たな課題を見出して挑戦しながら、自発的に変化・成長していける研究者。

・周囲を巻き込み、相乗効果を引き出しながら、困難にもくじけず挑戦的な課題をやりとげられる研究者。

・有機化学およびプロセス化学の知識の元に、多様性を尊重し、その他多くの異分野の方と協力し、成果の最大化につなげることができる研究者。

インフォマティクス研究

■業務概要

創薬・ヘルスケア研究における様々な局面に関わり、以下のデータ駆動型研究を推進しています。 ①創薬・ヘルスケア研究における様々な局面に関わり、以下のデータ駆動型研究を推進しています。 ①マーケット情報(市場・競合品・特許など)や、PHR(Personal Health Record)などの膨大な情報に基づく「ヘルスケアにおける真のニーズ探索研究」、②ライフサイエンスデータ(ゲノム配列・画像・動画・文献など)とAI技術を活用した「バイオインフォマティクス研究」、③化学構造・活性/物性データ・タンパク質立体構造情報などを利用した「AI創薬」や「ケモインフォマティクス研究」。これらの研究課題に、最新データサイエンスの手法を取り入れつつ挑戦しています。

■求めている研究者のイメージ

・多様な意見・考え方を尊重し、チームワークを発揮しながら難しい課題に対してチャレンジできる研究者。

・入社時にバイオロジーやケミストリーなど創薬に関連する知識はなくとも、継続して学ぶ意欲や姿勢を大切にする研究者。

・ドライ・情報系のみならず、ウェット系専攻であっても、インフォマティクス/データサイエンスへ強い関心をもつ研究者。

薬理研究ーワクチン・免疫領域

■業務概要

SHIONOGIの社会的使命の一つである「感染症の脅威から人々を解放する」に対し、治療薬以外での新たなアプローチとして、有効性や安全性にすぐれたワクチンの創製により貢献したいと我々は考えています。現在も喫緊の課題であるSARS-CoV-2ウイルスに対する「国産ワクチン」の創製にとどまらず、いつ我々の社会生活を脅かすかわからない感染症パンデミックに対し、最も優れたモダリティで、有効かつ安全なワクチンを迅速に提供できる体制づくりに日々取り組んでいます。そのような社会の期待に応えるため、高いレベルのサイエンスに裏付けられつつも、前例にとらわれない柔軟な発想でのワクチン創製を目指し、研究員一同チャレンジを続けています。

■求めている研究者のイメージ

・「自分たちが生み出す製品で世界を救う」という高い使命感を持ち、そのための研究には努力を惜しまない研究者。

・研究対象に対し、常に「なぜ・どうして・どうなっているのか」を考え続ける「サイエンスマインド」と、直面する課題に対し「どのようにして」解決するかを考え実践できる「エンジニアリングマインド」を併せ持つ研究者。

・目標を高く掲げ、その達成のために自ら粘り強く動き、また周囲を巻き込んでコトを動かせるようなリーダーシップを発揮できる研究者。

薬理研究ー感染症領域

■業務概要

・2020年初頭から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症によって、人類は改めて感染症の恐ろしさを認識しました。今後も新たな感染症によるパンデミックが発生する可能性も十分に考えられます。

・人々の生活を一変させ、社会経済も停滞させる感染症の脅威からの解放を目指して、SHIONOGIは長年の感染症領域におけるの創薬研究において培った強みを活かし、日々、最も必要とされる治療薬の創製に力を注いでいます。

・具体的には、コロナウイルスやインフルエンザウイルス、AMRを含む種々の病原体による急性の呼吸器感染症や、HIV、結核といった慢性感染症に加え、マラリアを含めた世界3大感染症です。病原微生物のライフサイクルや、疾患の発症メカニズムを解明し、薬の効き目を調べる独創性の高い評価系を構築することで、最適な治療標的分子を探索・評価する薬理研究を進めています。

・アカデミア、バイオベンチャー、医師とのコラボレーションにより、画期的な新薬のアイデアを探索し、育てています。

■求めている研究者のイメージ

・SHIONOGIの感染症に対する想いに賛同し、感染症に対する治療薬を創製することによって社会へ貢献することに誇りとやりがいを感じることができる研究者。

・SHIONOGIの感染症研究者と一緒に、困難な状況においても粘り強く解決策を考えることができる人、そのために自ら行動を起こせる研究者。

・SHIONOGIの感染症研究において、常に新しいアイデアを求め、アンテナを張って情報収集ができる人、それを周囲の仲間とシェアしチームワークを発揮できる研究者。

薬理研究―QOL疾患領域 (認知症・睡眠障害・難聴・希少疾患・運動機能障害等)

■業務概要

・薬理研究として、「創薬(モノ創り)」、「市場分析(ニーズを知る)」、「基礎研究(疾患理解)」に関する仕事をしています。

・「創薬(モノ創り) 」:新薬創製のための評価系の構築や疾患動物モデルの作製と、これらの評価系を用いた化合物スクリーニングなどを実施しています。

・「市場分析(ニーズを知る) 」:様々な統計情報や臨床情報(患者数やカルテ情報など)を読み解き、人々の困りごとの本質となる背景事象について検証しています。

・「基礎研究(疾患理解) 」:精神・神経系疾患の症状の背景にある個々の脳内メカニズムの解明に挑戦し、メカニズムに基づく治療の実現を目指した研究を推進しています。臨床と非臨床の橋渡しを重視し、非臨床研究だけでなく臨床研究にも積極的に取り組んでいます。

■求めている研究者のイメージ

・世界中を探しても答えが無いような課題に対して、自分こそが道を切り拓いてやるという熱い想いを持った研究者。

・人々の困りごとの本質、将来の社会構造、環境変化による未来の困りごとをデータに基づき的確に捉え、ソリューションを提案したい研究者。

・QOL疾患領域における研究経験を有し、製薬会社において治療薬創製を志している研究者。

・QOL疾患領域における専門性はなくとも、他の人にはない尖った強み・経験を持っている研究者。

薬理研究ーその他の領域(腫瘍免疫、基盤技術、バイオマーカー研究など)

■業務概要

SHIONOGIが現在中心的に取り組んでいる疾患領域にかかわらず、重篤な疾患に苦しむ患者さんを救うための、画期的な医薬品(抗体やペプチドなどのバイオ医薬品を含む)の創製研究を行っています。また人々がより健康で充実した生活を過ごすために必要な製品を生み出すための基盤となる、オリジナリティの高い技術構築研究を行っています。具体的には、腫瘍免疫をベースにした画期的ながん治療薬の創製や、先進的な化合物・バイオ医薬品のスクリーニングやアッセイ系の構築、さらにはインフォマティクスを駆使した研究インフラの構築や、医薬品をその効果が期待できる患者さんに正しく届けるためのバイオマーカ―探索といった、探索的かつチャレンジングな業務に従事しています。

■求めている研究者のイメージ

・何よりも研究が好きで好奇心や知識欲にあふれ、知りたいことに対する知的探求心を抑えられず、ついトコトンまで追及してしまう、マニアックな研究者。

・研究対象に対し、常に「なぜ・どうして・どうなっているのか」を考え続ける「サイエンスマインド」と、直面する課題に対し「どのようにして」解決するかを考え実践できる「エンジニアリングマインド」を併せ持つ研究者。

・新しいことに取り組むことに抵抗感がなく、前例にとらわれずに積極的に知識やアイデアを取り入れつつ、思いついたことをすぐに試してしまうようなフットワークの軽い研究者。

安全性研究

■業務概要

医薬品を患者さまに使っていただくには、何よりも高い安全性が必要です。医薬候補品が承認されるまでには、PMDAやFDAといった規制当局の要求に応じて数々の安全性試験をクリアすることが求められます。それに加え、塩野義独自のin vitro/in vivoのwet研究とデータベース調査やin silicoによる毒性予測といったdry研究を駆使し、患者さまが安全に使用できる医薬品になりうるかを判断しています。すなわち、我々の領域では、候補化合物の有する毒性を明らかにし、人に投与されたときの副作用(リスク)と有効性(ベネフィット)の関係を考察し、医薬品開発の全てのステージにおける安全性判断について、知識と経験に基づき深くコミットしています。

■求めている研究者のイメージ

•サイエンスへの興味を持ち続ける研究者。

•学生時代の専門領域にこだわることなく、新しいことに対するチャレンジ精神を持つ研究者。

•一つひとつの経験から素早く学び、成長する研究者。

•様々なところにアンテナをはり、チームや組織の中長期的な成長のために主体的に行動する研究者。

•医療環境が変化していく中で必要とすべき安全性研究の未来を、私たちと共に開拓していく意欲のある熱き研究者。

薬物動態研究・バイオアナリシス研究

■業務概要

服用された医薬品候補化合物が体内にどの程度吸収され、化合物の血中濃度がどれくらい維持されるのか、どの臓器・組織へ運ばれるのか、どこでどのような形に代謝変換されて体外へ排泄されるのか、といった「体内における薬の動き」を定量、定性的に測定し考察することが、生体試料分析研究、薬物動態研究のミッションです。独創的なシミュレーションモデルやヒト化モデル動物、高精度なイメージング、質量分析を積極的に活用することで、業界トップクラスの生体試料分析研究、薬物動態研究を展開しています。

■求めている研究者のイメージ

・仲間思いで、明るく元気な研究者。

・高い目標を設定し、それに向かって自主的かつ積極的に行動できる研究者。

・人工知能や数理モデルの活用など、未来志向の生体試料分析研究、薬物動態研究に一緒にチャレンジしていただける研究者。

・異分野の研究にも好奇心旺盛で、多様な変化にも対応できる研究者。

製剤技術研究

■業務概要

・社会が求める医薬品を、必要とする世界中の皆さまにお届けするために、「投与経路・剤形を適切に選択した上で、適切な製剤を生み出す」とともに、「生産性・経済性を重視した製造プロセスの構築」、「医薬品としての早期承認申請に向けた活動」を行っています。これらをスピーディかつ戦略的に行うことで、開発期間の短縮・早期上市に貢献しています。

・製剤研究所は、患者さん・医療現場に最も近い研究所であり、常に顧客ニーズ、患者さんやご家族のQOL向上を目指し、必要とされる製品を創製します。社会の困りごとを的確にとらえてニーズと技術を融合させ、付加価値を医薬品にプラスするために、「薬効の持続や投与回数の減少を目的とした徐放性製剤」、「小児を対象とした飲みやすい製剤」、「経肺・経鼻・経皮投与といった投与経路の最適化」などによって、患者さまのQOL向上に貢献することも、私たちのミッションです。

・従来の低分子、ペプチド、核酸に加え、組み換えタンパク、抗体医薬及びmRNA等の新規モダリティの製剤化研究にも積極的に取り組み、生体内の必要な部位に効果的に薬剤をターゲティングするドラッグデリバリーシステム(DDS)など、製剤技術を進化させつつ、新規技術を融合することで革新的製品の創出にチャレンジしています。

■求めている研究者のイメージ

・薬学・工学・バイオサイエンス・データサイエンスなど多様なバックグラウンドに根差しながら、更なる専門性・独創性を高めるために常に自分を磨き続ける強い意志を持った研究者。

・専門領域や既成概念に捉われず柔軟な思考ができることで、真に必要とされる社会ニーズを掘り起こし、激しい環境変化の中でも失敗を恐れずに積極的にチャレンジできる研究者。

・自分自身の現状(強み弱み)と求められる役割を理解し、仕事を通して個人と組織の成長を結び付けたり、「医療に関わる者の使命」を深く理解して社会に貢献していくことに、「責任」と「覚悟」をもって邁進できる自律した研究者。

分析・物性評価研究

■業務概要

・創薬研究~医薬品承認まで製品品質の一貫性、安全性、有効性を担保するための分析・物性評価研究、品質マネジメントを戦略的に行う部署です。品質を創りあげるための分析研究力、レギュラトリーサイエンスの知識により新たな製品価値を創造します。優れた品質を持つ製品を世に出すためのアクションを、効率的かつスピード感を持って実施し、製品の価値を最大化することをミッションとしています。

・低分子、中分子(核酸・ペプチド)、抗体・ワクチンなどのバイオ医薬品まで、全ての製品に対し品質を戦略的に創り込み、SHIONOGIの品質をリードする組織であることを念頭に、業務に携わっています。

・「外部環境の変化を敏感に捉え、常に世の中に求められている研究開発を推進したい」との思いを大切にしています。SHIONOGIが創製・開発する全ての製品の「品質設計に携わっているという使命感」と「品質を創りあげているという誇り」、他者に負けない「分析研究力」と「レギュラトリーサイエンス力」を常に意識しながら、日々の研究に取り組んでいます。

■求めている研究者のイメージ

・薬学・工学・バイオサイエンスなど様々なバックグラウンドを持ち、科学に興味を持って自分を成長させたい研究者。

・グローバル開発品も多く、世界で活躍したい気持ちを大切にしている研究者。

・失敗を恐れず常にチャレンジ精神を持って「自らが研究開発した製品を患者さまにお届けしたい」という強い意思を持つ研究者。

バイオ医薬研究(核酸、抗体など)

■業務概要

探索研究においては、新規技術を活用・構築しつつ臨床ニーズに合致した創薬標的因子を探索/同定し、新薬の種を獲得することが目標です。このような新規因子を標的とするため、核酸・抗体・ワクチンなどのバイオモダリティを活用した革新的な新薬創製を担当しています。当該分野では、薬効評価などの創薬研究はもちろん、臨床開発や製造にも幅広く貢献しています。シオノギ独自の化学修飾を基盤とした多様な生理機能を制御できる核酸医薬創製プラットフォーム、GPCRやイオンチャネルなどの高難易度標的に対しても効率的に阻害/中和抗体を取得できる技術、独自性の高い昆虫細胞を用いたワクチン創製技術などを強みとしています。

•バイオ医薬研究開発においては、患者様のニーズに応える画期的な医薬品の創出が重要です。モダリティ技術(核酸・mRNA・抗体・タンパクワクチンなど)を磨き、標的の探索から医薬候補品創出まで幅広く創薬研究を行っています。

•バイオ医薬品の薬理作用を最適化するためには、必要に応じたアジュバント選定やドラッグデリバリーシステム(DDS)の活用が非常に重要です。創薬研究段階から、アジュバント選定やDDSの研究を行っています。

• 低分子研究同様、バイオ研究においても、シオノギ独自の強みを持ち、世界をリードし、世の中に貢献できる研究者集団を目指したチャレンジを行っています。

■求めている研究者のイメージ

・研究に確固たる目的を持ち、研究を心から楽しめる研究者。

・新しいことに挑戦することが大好きな研究者。

・シオノギに新たな風を巻き起こし、諦めることなく未来を切り拓ける研究者。

バイオプロセス研究

■業務概要

塩野義製薬株式会社では、バイオプロセス研究の領域において、組換えタンパク質ワクチンや抗体医薬品の開発に力を入れています。我々の目標は、革新的なバイオプロセス技術を通じて、より効率的かつ安全な医薬品の創出を実現することです。

バイオプロセス研究のチームでは、以下のような業務を担当しています

1. プロセス開発:新規医薬品の生産に向けた最適なプロセスを設計し、実験的に検証します。最新のバイオプロセス技術や装置を活用し、効率的で経済的なプロセスの開発に取り組んでいます。

2. 細胞培養:バイオ医薬品の生産には、細胞培養が欠かせません。我々の研究チームでは、細胞培養条件の最適化や細胞株の選定などを行い、高い収量と品質を持つ医薬品の生産を目指しています。

3. 精製工程:バイオプロセスの精製工程において、医薬品の純度と品質を向上させるための技術開発を行います。適切な分離・精製手法や条件を検討し、純度の高い医薬品の生産を実現するために努めています。

4. 研究環境の最新化:常に最新のバイオプロセス技術や装置を導入し、研究環境を最適化しています。それにより、より高度な研究を行い、新しい医薬品の創出に貢献しています。

■求めている研究者のイメージ

・強い信念と情熱を持つ研究者:

私たちは、世界に貢献できる革新的な医薬品の創出を目指しています。強い信念と情熱を持ち、自身の研究に真摯に取り組むことができる方です。困難な課題にも立ち向かい、継続的な努力と向上心を持って研究に取り組むことが求められます。

・ワクチン研究開発に興味のある研究者:

組換えタンパク質ワクチンの開発に力を入れています。ワクチンの研究開発に情熱を抱き、人々の健康を守るためにワクチンを世に出すことに貢献したいと考えている方々です。研究成果の社会的な影響を理解し、その意義を実感しながら研究に取り組むことが重要です。

・仲間と共にグローバルに目を向けられる研究者:

仲間との協力を大切にし、相互の知識や経験を共有しながら研究を進めることができる方々です。また、最新の研究情報や技術動向に関心を持ち、それを常に取り入れることが求められます。さらに、グローバルに通用する研究者に成長したいという野心を持ち、国内外の研究者との交流や国際会議への参加を積極的に行うことが重要です。

■ 働く環境・風土

■ 研究所のPhilosophy

■ 学会活動の様子

主な学会賞 2023年

- 第143年会 日本薬学会創薬科学賞 新規シデロフォアセファロスポリン抗菌薬セフィデロコルの創製

- 製剤機械技術学会仲井賞 「ビーズミルを用いたコンタミレスナノ結晶製剤の製造法開発」

- 第50回日本毒性学会 招待講演 「抗インフルエンザ薬バロキサビルマルボキシルの開発における毒性学的考察」

- Society of Toxicologic Pathology (STP) Annual Symposium 招待講演 「Drug-induced Kupffer cell/macrophage lesions associated with micro-crystal accumulation in the liver of Sprague-Dawley rat」

主な学会賞 2022年

- 日本化学会 第102春季年会 イノベーション共創プログラム(CIP)ポスター発表 優秀講演賞(産業) 「テイラー渦を⽤いた液-液2相系フローアルキル化反応と連続晶析の統合」

- 第49回日本毒性学会学術年会 優秀研究発表賞 「小児用医薬品の幼若ラットにおける社会性行動への影響について」

- 日本薬学会 医薬化学部会賞 「3CL プロテアーゼをターゲットとしたCOVID-19治療薬S-217622 の創製」

- 日本薬剤学会 第47回製剤・創剤セミナー Postdoctoral Presentation Award 「効率的な錠剤データベースの構築及び解析による重要品質特性の予測」

- 日本薬剤学会 第47回製剤・創剤セミナー Postdoctoral Presentation Award 「医薬品製造プロセス中における分子複合体のin situ形成と挙動解析」

主な学会賞 2021年

- 第68回(令和3年度) 大河内記念技術賞 「新規メカニズムに基づく抗インフルエンザ薬の創製と開発」

- 日本薬学会第142年会 日本薬学会創薬科学賞 「インフルエンザ・キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬 バロキサビルマルボキシルの創薬と開発」

- 第48回日本毒性学会学術年会 優秀研究発表賞 「ユーロガイドに準拠したケージでペア飼育したイヌの社会行動解析による薬剤誘発性の精神障害評価の試み」

- 日本ペインクリニック学会 第55回学術集会 優秀演題 「ラットのトラマドール誘発性便秘に対する末梢性μオピオイド受容体拮抗薬ナルデメジンの薬効」

主な学会賞 2020年

- ”Most Original and Most Significant Scientific Findings” Journal of Pharmaceutical Sciences 「Successful prediction of human PK profiles for drug candidate selection: novel modeling for PBPK approach using human iPS cell derived intestinal epithelial cells」

- ”ECNP Poster Awards” European College of Neuropsychopharmacology Congress(ECNP2020) 「Comprehensive evaluation of the analytic pipelines for major depressive disorder classifier based on resting state fMRI」

- 日本薬学会 創薬科学賞 「末梢性μオピオイド受容体拮抗薬ナルデメジンの創薬研究」

- 日本薬学会 医薬化学部会賞 「新規シデロフォアセファロスポリン抗菌薬 セフィデロコル(Cefiderocol)の創製 」

- 日本薬剤学会 2020年度製剤の達人

主な学会賞 2019年

- 日本薬学会 医薬化学部会賞 「新規メカニズムを有する抗インフルエンザ薬・Baloxavir Marboxilの創製」

- 第10回日本安全性薬理研究会学術年会 優秀研究発表賞 「Nav1.5 イオンチャネル電流の増大がモルモットにおける複合的な不整脈に寄与する」

- 第24回心臓リハビリテーション学術集会 招待講演 「骨格筋量の調節機構、およびサルコペニアの治療に向けた創薬研究の進捗」

- 日本プロセス化学会 ウィンターシンポジウム 招待講演 「抗インフルエンザ薬 バロキサビル マルボキシルのプロセスの開発」

- 日本プロセス化学会 ウインターシンポジウム 招待講演 「原薬の製造法開発において見出された課題と、課題克服に向けたチャレンジ」

- 第20回製剤機械技術シンポジウムプログラム 招待講演 「無菌凍結乾燥製剤設計・開発のためのリスクベースアプローチ」

- 日本薬剤学会 第44回製剤・創剤セミナー Postdoctoral Presentation Award 「凍結乾燥過程のスケールアップ理論 に関する研究―乾燥抵抗等価モデルとプロセス分析技術」

■ 執筆活動の様子

主な論文発表 2023年

- Exploration of electroencephalogram response to MPH treatment in ADHD patients. Psychiatry Res Neuroimaging. 2023 Jul;332:111631.

- Formation of Hemihydrate Crystal form Overcomes Milling Issue Induced by Exposed Functional Groups on Cleavage Plane for a Y5 Receptor Antagonist of Neuropeptide Y. J Pharm Sci. 2023 Apr 24:S0022-3549(23)00159-4. doi: 10.1016/j.xphs.2023.04.012.

- Cefiderocol For Injection: Compatibility Testing Using the MINI-BAG Plus Container System and the VIAL-MATE Adaptor. Journal of Pharmacy Technology, First published online June 19, 2023

- A Quantum Mechanics-Based Method to Predict Intramolecular Hydrogen Bond Formation Reflecting P-glycoprotein Recognition ACS Med. Chem. Lett. 2023, 14, 2, 223–228.

- Origin of the kinetic HDAC2-selectivity of an HDAC inhibitor Journal of Computational Chemistry – Wiley Online Library, Volume44, Issue18, Pages 1604-1609

- Discovery and structure-activity relationship study of 2-piperazinyl-benzothiazole derivatives as potent and selective PPARδ agonists Bioorganic & Medicinal Chemistry, Volume 82, 15 March 2023, 117215

- Development of a Manufacturing Process toward the Convergent Synthesis of the COVID-19 Antiviral Ensitrelvirs ACS Cent. Sci. 2023, 9, 836−843.

- Honeycomb reactor: a promising device for streamlining aerobic oxidation under continuous-flow conditions Beilstein J. Org. Chem. 2023, 19, 752-763.

- An Effective Additive for Introducing the Triazole Unit of Ensitrelvir: Combination of LiCl and Et3N to Easily Generate Lithium Triazinolate . Synthesis 2023, 55 DOI: 10.1055/a-2085-6342.

- Evaluation of an Integrin αvβ3 Radiotracer, [18F]F-FPP-RGD2, for Monitoring Pharmacological Effects of Integrin αv siRNA in the NASH Liver. Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2023)

主な論文発表 2022年

- Discovery of S-217622, a Noncovalent Oral SARS-CoV-2 3CL Protease Inhibitor Clinical Candidate for Treating COVID-19, J. Med. Chem., 2022, 65, 6499–6512.

- Pocket-to-Lead: Structure-Based De Novo Design of Novel Non-peptidic HIV-1 Protease Inhibitors Using the Ligand Binding Pocket as a Template, J. Med. Chem. 2022, 65, 8, 6157–6170.

- CCR8-targeted specific depletion of clonally expanded Treg cells in tumor tissues evokes potent tumor immunity with long-lasting memory. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Feb 15;119(7):e2114282119.

- The impact of CCR8+ regulatory T cells on cytotoxic T cell function in human lung cancer. Sci Rep. 2022 Mar 30;12(1):5377.

- Immunogenicity and protective efficacy of SARS-CoV-2 recombinant S-protein vaccine S-268019-b in cynomolgus monkeys. Vaccine. 2022 Jun 6:S0264-410X(22)00718-6.

- Phase 1/2 clinical trial of COVID-19 vaccine in Japanese participants: A report of interim findings. Vaccine. 2022 Jun 15;40(27):3721-3726.

- Effect of niacin supplementation on nausea-like behaviour in an isoniazid-induced mouse model of pellagra. Br J Nutr. 2022 Apr 14;127(7):961-971.

- Optimization of Cyclic Peptide Property Using Chromatographic Capacity Factor on Permeability of Passive Cell Membrane and Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Intestinal Membrane. J Pharm Sci. 2022 Apr 3:S0022-3549(22)00148-4.

- Characterisation of cefiderocol-non-susceptible Acinetobacter baumannii isolates from Taiwan. J Glob Antimicrob Resist. 2022 Mar;28:120-124.

- In vivo monitoring of viable bacteria by SPECT using 99mTc-HYNIC(GH)2-UBI 29-41 and 99mTc-HYNIC(Tricine)2-UBI 29-41 in infected mice. J Appl Microb Res 2022 Feb 23:Vol: 5 Issu: 1 (01-07)

- Analysis of the gut microbiome to validate a mouse model of pellagra. Biosci Microbiota Food Health. 2022;41(2):73-82.

- Suspected spontaneous hyperadrenocorticism in a young experimental beagle dog. J Toxicol Pathol. 2021 Jul;34(3):261-267.

- Microphysiological Systems Evaluation: Experience of TEX-VAL Tissue Chip Testing Consortium. Toxicol Sci. 2022 Jun 11:kfac061.

- Imaging Mass Spectrometry (IMS) for drug discovery and development survey: Results on methods, applications and regulatory compliance. Drug Metab Pharmacokinet. 2022 Apr;43:100438.

- Peptide-to-Small Molecule: A Pharmacophore-Guided Small Molecule Lead Generation Strategy from High-Affinity Macrocyclic Peptides J. Med. Chem. 2022, 65, 15, 10655–10673

- Development of an Optimized Synthetic Process for an Antiobesity Drug Candidate (S-234462) Featuring Mild Chlorination of Benzoxazolone and In Situ IR Monitoring of a Mitsunobu Reaction Org. Process Res. Dev. 2022, 26, 8, 2483–2491.

- Addition Reaction of Alcohol to Isocyanate Catalyzed by Copper Present in Tap Water: Robust Manufacturing Process of Naldemedine Tosylate Org. Process Res. Dev. 2022, 26, 8, 2519–2525.

- Integration of Liquid–Liquid Biphasic Flow Alkylation and Continuous Crystallization Using Taylor Vortex Flow Reactors Org. Process Res. Dev. 2022, 26, 5, 1531–1544.

- Species difference in brain penetration of P-gp and BCRP substrates among monkey, dog and mouse. Drug Metab Pharmacokinet. 2022 Feb;42:100426.

- Crystallization of amorphous nifedipine under isothermal conditions: Inter-laboratory reproducibility and investigation of the factors affecting reproducibility. J. Pharm. Sci. (in press)

- Non-destructive quantitative analysis of pharmaceutical ointment by transmission Raman spectroscopy. Eur J Pharm Sci. 2022 Feb 1;169:106095.

- Optimization of Milling Parameters for Low Metal Contamination in Bead Milling Technology, BPB Reports. 5, 45-49.

- Nanocrystal Preparation of Poorly Water-Soluble Drugs with Low Metal Contamination Using Optimized Bead-Milling Technology, Pharmaceutics. 14(12), 2633.

- Processing parameters and ion excipients affect the physicochemical characteristics of the stereocomplex-formed polylactide-b-polyethylene glycol nanoparticles and their pharmacokinetics. Pharmaceutics. 2022, 14, 568.

- A dense layer of polyethyleneglycol and zwitterionic bone targeting peptide on the surface of stereocomplex polylactide-polyethyleneglycol nanoparticles improves shelf-storage stability and the serum compatibility. J. Pharm. Sci. 2022, 111, 2888-2897.

- Usefulness of 18F-FPP-RGD2 PET in pathophysiological evaluation of lung fibrosis using a bleomycin-induced rat model. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2022 Nov;49(13):4358-4368.

- Event-related microstate dynamics represents working memory performance. Volume 263, November 2022, 119669.

主な論文発表 2021年

- Controlling one’s world: Identification of sub-regions of primate PFC underlying goal-directed behavior. Neuron. 2021 Aug 4;109(15):2485-2498.e5.

- Histone Deacetylase 2 Knockdown Ameliorates Morphological Abnormalities of Dendritic Branches and Spines to Improve Synaptic Plasticity in an APP/PS1 Transgenic Mouse Model. Front Mol Neurosci. 2021 Nov 24;14:782375.

- Comprehensive assessment of amino acid substitutions in the trimeric RNA polymerase complex of influenza A virus detected in clinical trials of baloxavir marboxil. Influenza Other Respir Viruses. 2021 May;15(3):389-395.

- Balancing potency and basicity by incorporating fluoropyridine moieties: Discovery of a 1-amino-3,4-dihydro-2,6-naphthyridine BACE1 inhibitor that affords robust and sustained central Aβ reduction. Eur J Med Chem. 2021 Apr 15;216:113270.

- 5-Hydroxymethyltubercidin exhibits potent antiviral activity against flaviviruses and coronaviruses, including SARS-CoV-2. iScience. 2021 Oct 22;24(10):103120.

- S-540956, a CpG Oligonucleotide Annealed to a Complementary Strand With an Amphiphilic Chain Unit, Acts as a Potent Cancer Vaccine Adjuvant by Targeting Draining Lymph Nodes. Front Immunol. 2021 Dec 23;12:803090.

- In Vitro Activity and In Vivo Efficacy of Cefiderocol against Stenotrophomonas maltophilia. Antimicrob Agents Chemother. 2021 Mar 18;65(4):e01436-20.

- Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling for hepatic delivery and efficacy of antisense oligonucleotides with lipophilic ligands in mice. Biopharm Drug Dispos. 2021 Apr;42(4):178-187.

- Co-amorphous formation of piroxicam-citric acid to generate supersaturation and improve skin permeation. Eur J Pharm Sci. 2021 Mar 1;158:105667.

- A Practical Transferring Method from Batch to Flow Synthesis of Dipeptides via Acid Chloride Assisted by Simulation of the Reaction RateQuick View Other Sources, Chemistry Letters, 2021, 50, 1254-1258.

- Development of a Liquid-Liquid Biphasic Reaction Using a Taylor Vortex Flow Reactor Quick View Other Sources, Asian Journal of Organic Chemistry, 2021, 10 1414-1418.

- Selective blockade of transient receptor potential vanilloid 4 reduces cyclophosphamide-induced bladder pain in mice. Eur J Pharmacol. 2021 May 15;899:174040.

- Ezh1 regulates expression of Cpg15/Neuritin in mouse cortical neurons. Drug Discov Ther. 2021 May 11;15(2):55-65.

- Histone Deacetylase 2 Knockdown Ameliorates Morphological Abnormalities of Dendritic Branches and Spines to Improve Synaptic Plasticity in an APP/PS1 Transgenic Mouse Model. Front Mol Neurosci. 2021 Nov 24;14:782375.

- Histone Deacetylase Inhibitor Improves the Dysfunction of Hippocampal Gamma Oscillations and Fast Spiking Interneurons in Alzheimer’s Disease Model Mice. Front Mol Neurosci. 2021 Dec 23;14:782206.

- Characterization of the In Vitro and In Vivo Efficacy of Baloxavir Marboxil against H5 Highly Pathogenic Avian Influenza Virus Infection. Viruses. 2022 Jan 8;14(1):111.

- MRC5 cells engineered to express ACE2 serve as a model system for the discovery of antivirals targeting SARS-CoV-2. Sci Rep. 2021 Mar 8;11(1):5376.

- Hydroxymethyltubercidin exhibits potent antiviral activity against flaviviruses and coronaviruses, including SARS-CoV-2. iScience. 2021 Oct 22;24(10):103120.

- In Vitro Activity and In Vivo Efficacy of Cefiderocol against Stenotrophomonas maltophilia. Antimicrob Agents Chemother. 2021 Mar 18;65(4):e01436-20.

- Acetyl-CoA carboxylase 2 inhibition reduces skeletal muscle bioactive lipid content and attenuates progression of type 2 diabetes in Zucker diabetic fatty rats. Eur J Pharmacol. 2021 Nov 5;910:174451.

- Bacterial mutagenicity test data: collection by the task force of the Japan pharmaceutical manufacturers association. Genes Environ. 2021 Sep 30;43(1):41.

- Handling unstable analytes: literature review and expert panel survey by the Japan Bioanalysis Forum Discussion Group. Bioanalysis. 2022 Feb;14(3):169-185.

- Highlights of the 12th Japan Bioanalysis Forum Symposium. Bioanalysis. 2021 Nov;13(22):1653-1657.

- Pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of baloxavir marboxil, a novel cap-dependent endonuclease inhibitor, in a murine model of influenza virus infection. J Antimicrob Chemother. 2021 Jan 1;76(1):189-198.

- Orthogonal characterization and pharmacokinetic studies of polylactide-polyethyleneglycol polymeric nanoparticles with different physicochemical properties. Int. J. Pharm. 2021, 608, 121120.

- Synthesis of a dipeptide by integrating a continuous flow reaction and continuous crystallization Chemical Engineering Research and Design 2021, 175, 259-271.

- Development of Novel Bead Milling Technology with Less Metal Contamination by pH Optimization of the Suspension Medium, Chem Pharm Bull. 69(1), 81-85.

- Efficient Synthesis of Acrylates Bearing an Aryl or Heteroaryl Moiety: One-Pot Method from Aromatics and Heteroaromatics Using Formylation and the Horner-Wadsworth-Emmons Reaction Heterocycles 2021, 102, 527-533.

主な論文発表 2020年

- Baloxavir Marboxil for Prophylaxis against Influenza in Household Contacts. N Engl J Med. 2020 Jul 23;383(4):309-320.

- Early treatment with baloxavir marboxil in high-risk adolescent and adult outpatients with uncomplicated influenza (CAPSTONE-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2020 Oct;20(10):1204-1214.

- Baloxavir treatment of ferrets infected with influenza A(H1N1)pdm09 virus reduces onward transmission. PLoS Pathog. 2020 Apr 15;16(4):e1008395.(collaboration with Roche Ltd, Imperial College London and Melbourne WHO Collaborating Centre)

- Discovery of 2-Sulfinyl-Diazabicyclooctane Derivatives, Potential Oral β-Lactamase Inhibitors for Infections Caused by Serine β-Lactamase-Producing Enterobacterales. J Med Chem. 2021 Jul 8;64(13):9496-9512.

- Macrocyclic Peptides as a Novel Class of NNMT Inhibitors: A SAR Study Aimed at Inhibitory Activity in the Cell. ACS Med Chem Lett. 2021 Jun 2;12(7):1093-1101.

- Synthesis of 2-Thio-Substituted 1,6-Diazabicyclo[3.2.1]octane Derivatives, Potent β-Lactamase Inhibitors. J Org Chem. 2020 Aug 7;85(15):9650-9660.

- Diacylglycerol acyltransferase 1/2 inhibition induces dysregulation of fatty acid metabolism and leads to intestinal barrier failure and diarrhea in mice. Physiol Rep. 2020 Aug;8(15):e14542.

- Immunotherapeutic potential of CD4 and CD8 single-positive T cells in thymic epithelial tumors. Sci Rep. 2020 Mar 4;10(1):4064.(collaboration with Osaka University)

- Introduction of a Thio Functional Group to Diazabicyclooctane: An Effective Modification to Potentiate the Activity of β-Lactams against Gram-Negative Bacteria Producing Class A, C, and D Serine β-Lactamases. ACS Infect Dis. 2020 Nov 13;6(11):3034-3047.

- The elucidation of key factors for oral absorption enhancement of nanocrystal formulations: In vitro-in vivo correlation of nanocrystals. Eur J Pharm Biopharm. 2020 Jan;146:84-92.

- Adult Zebrafish Model for Screening Drug-Induced Kidney Injury. Toxicol Sci. 2020 Apr 1;174(2):241-253.

- Quantitative evaluation of hepatic integrin αvβ3 expression by positron emission tomography imaging using 18F-FPP-RGD2 in rats with non-alcoholic steatohepatitis. EJNMMI Res. 2020 Oct 7;10(1):118.

- Pharmacological MRI responses of raclopride in rats: The relationship with D2 receptor occupancy and cataleptic behavior. Synapse. 2020 Dec;74(12):e22180.

- Pharmacological MRI responses of raclopride in rats: The relationship with D2 receptor occupancy and cataleptic behavior. Synapse. 2020 Dec;74(12):e22180.

- Tri-antennary tri-sialylated mono-fucosylated glycan of alpha-1 antitrypsin as a non-invasive biomarker for non-alcoholic steatohepatitis: a novel glycobiomarker for non-alcoholic steatohepatitis. Sci Rep. 2020 Jan 15;10(1):321.

- Management of the Heat of Reaction under Continuous Flow Conditions Using In-Line Monitoring Technologies Quick View Other Sources, Organic Process Research & Development, 2020, 24, 1095

- Investigation into an Unexpected Impurity: A Practical Approach to Process Development for the Addition of Grignard Reagents to Aldehydes Using Continuous Flow Synthesis, Organic Process Research & Development, 2020, 24, 405

- Management of the Heat of Reaction under Continuous Flow Conditions Using In-Line Monitoring Technologies. Organic Process Research & Development, 2020, 24, 1095

- Development of Manufacturing Processes for Carboxylic Acid Key Intermediate of Lusutrombopag: One-pot Reaction Process of Formylation and Horner-Wadsworth-Emmons Reaction. Organic Process Research & Development, 2020, 24, 2651

- Impact of insoluble separation layer mechanical properties on disintegration and dissolution kinetics of multilayer tablets. Pharmaceutics, 2020, 12, 495

- Development of Novel Bead Milling Technology with Less Metal Contamination by pH Optimization of the Suspension Medium. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2021;69(1):81-85.

- Collaborative Study to Validate Purity Determination by 1H Quantitative NMR Spectroscopy by Using Internal Calibration Methodology. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2020 Sep 1;68(9):868-878. ※Highlighted paper selected by Editor-in-Chief

- Impact of insoluble separation layer mechanical properties on disintegration and dissolution kinetics of multilayer tablets, Pharmaceutics, 12, 495, 2020.

- 特集 医薬品開発におけるシミュレーション技術 ⑤セルラーオートマタを用いた製剤の崩壊および溶出挙動の予測技術.PHARM TECH JAPAN, 2020, 36 (No.8), 31-36.

- 生命とは何か?生命・病気・死の新しい人間モデル―人工知能とバイオエレクトロニック医学の研究者たちの挑戦 (その4) 最終回.PHARM TECH JAPAN, 2020, 36 (No.4), 111-114.

- 生命とは何か?生命・病気・死の新しい人間モデル―人工知能とバイオエレクトロニック医学の研究者たちの挑戦 (その3).PHARM TECH JAPAN, 2020, 36 (No.1), 145-148.

主な論文発表 2019年

- Combination treatment with the cap-dependent endonuclease inhibitor baloxavir marboxil and a neuraminidase inhibitor in a mouse model of influenza A virus infection. J Antimicrob Chemother. 2019 Mar 1;74(3):654-662.

- Discovery of naldemedine: A potent and orally available opioid receptor antagonist for treatment of opioid-induced adverse effects. Bioorg Med Chem Lett. 2019 Jan 1;29(1):73-77.

- Synthesis and evaluation of in vivo anti-hypothermic effect of all stereoisomers of the thyrotropin-releasing hormone mimetic: Rovatirelin Hydrate. J Pept Sci. 2019 Dec;25(12):e3228.

- New insight into transdermal drug delivery with supersaturated formulation based on co-amorphous system. Int J Pharm. 2019 Oct 5;569:118582.

- Quantifying Protein-Specific N-Glycome Profiles by Focused Protein and Immunoprecipitation Glycomics. J Proteome Res. 2019 Aug 2;18(8):3133-3141.

- Practical and Scalable Synthetic Method for Preparation of Dolutegravir Sodium: Improvement of Synthetic Route for Large-scale Synthesis. Organic Process Research & Development, 2019, 23, 558.

- Temperature Measurement by Sublimation Rate as a Process Analytical Technology Tool in Lyophilization. J Pharm Sci. 2019 Jul;108(7):2305-2314.

- Recent Development of Optimization of Lyophilization Process., J. Chem., Volume 2019, Article ID 9502856, 14 pages.

- 生命とは何か?生命・病気・死の新しい人間モデル―人工知能とバイオエレクトロニック医学の研究者たちの挑戦 (その2).PHARM TECH JAPAN, 2019, 35 (No.15), 89-96.

- 生命とは何か?生命・病気・死の新しい人間モデル―人工知能とバイオエレクトロニック医学の研究者たちの挑戦 (その1).PHARM TECH JAPAN, 2019, 35 (No.14), 55-62.

- Practical Synthetic Method for the Preparation of Pyrone Diesters: An Efficient Synthetic Route for the Synthesis of Dolutegravir Sodium Org. Process Res. Dev. 2019, 23, 4, 565–570.

SHIONOGIらしさ?

■ 低分子創薬力

SHIONOGIには、低分子創薬という明確な強みがあり、実際、継続的に新薬を創出できる『創薬のプラットフォーム』を持っています。近年では、この強みを生かして、次世代の創薬技術として注目を集めている中分子創薬・核酸創薬に着手、対象疾患領域を拡大しています。世界中の患者さまへ『新薬を提供することで生きる喜びをもたらす』ことを使命として、SHIONOGI研究員は創薬研究に日夜励んでいます。

■ 研究⼼を尊重する⾵⼟

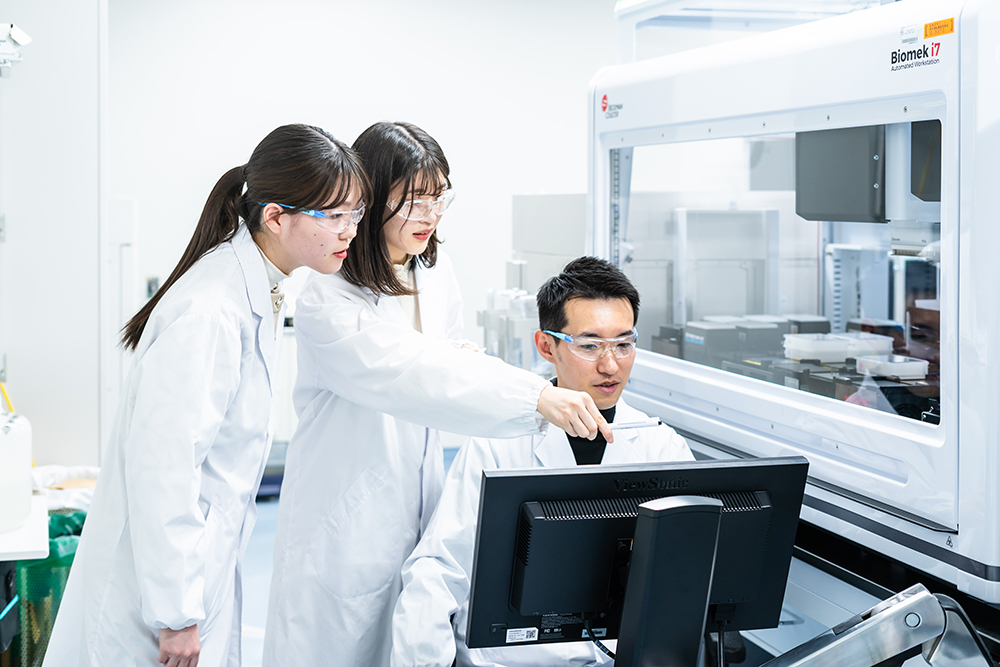

画期的な新薬を創出するためには、研究者の純粋な探究心、情熱、実行力、そして研究者同士の連携が大切です。SHIONOGIには、研究者が主体的に新規研究テーマを提案する風土が根付いており、日々研究に没頭できる環境があります。また、最新研究設備を誇るSHIONOGI医薬研究センター(SPRC:スパーク)を拠点としたアカデミアとのオープンイノベーションを通じて、国内外の研究者との交流も行なっており、研究所内外の研究者と切磋琢磨できます。

ヤリガイ?

先輩研究員からのコメント

■「世界中の病気で苦しむ患者さまの治療に貢献したい」との思いを胸に⽇々研究に没頭できる。

■ 専⾨領域の異なる研究員と⽇々交流しながら、誰もやったことのない研究に挑戦できる。

■ 充実した育成制度のもと、研究員⼀⼈ひとりが⾃⾝の「強み」を発揮しながら成⻑できる。

■ 創薬研究の厳しさを体感しつつも、直属の上司に相談の上、自律的に研究業務を実施できる。

■ 仕事とプライぺートを、しっかり両立させた研究生活が送れる。

■ ON・OFF(メリハリ)が明確で働きやすい。計画的な休暇を取得しやすい。

■ 仲間と一緒に、大きな目標(患者さまに新しい医薬品を届ける)に向かって挑戦できる。

職場の雰囲気

先輩研究員からのコメント

■ 新規技術の開発等、大学で学んできた研究の成果が”カタチ”になるのを目の当たりにできる。

■ 他部署との関わりが多く、たくさんの仲間と同じ目的に向かって取り組み、達成する喜びを得ることができる。

■ ライフスタイルに合わせた働き方 (勤務時間の調整や有給の取得) が出来るのはもちろん、自分の理想のキャリアプランを支援してもらえる。自己投資支援制度が充実していることに加え、学んだことを仕事に活かせる環境がある。

■ 常に、最もよい薬を「造る」という理念に向かって年次、職位関係なく活発に発言、提案しながら仕事ができる。

■ 普段の仕事の範囲を超えて自分の”叶えたい”を実現するため、チームを発足し、プロジェクトを運営することを支援してもらえる。

■ 重要なプロジェクトに対しても、年次関係なく自ら立候補することで参加できる機会がある。

■ 自社内だけでなく、国内外の様々な企業と提携しながら仕事をするため、語学力やビジネススキル等の研究以外のスキルを身につけることができる。

■ スキル、経験が豊富な先輩達と仕事することで自分にはない様々なことを吸収できる。

■ 先輩研究員からひとこと

2019年入社

創薬科学研究科卒

現在の業務内容

私は現在、感染症などに対するワクチンの製剤化研究・開発に携わっています。感染症に対するワクチンの創出および市場への供給は、昨今の新型コロナウイルスの例からも分かりますように、大きな社会的課題となっています。有効性・安全性・品質の担保されたワクチンをより早く、より安定的に届けるために、私たちのグループでは、ワクチンの製剤処方の検討・安定性改善検討、堅牢な製造方法の設定・供給体制の構築などに取り組んでいます。その他にも私たちのグループでは、様々な技術研究を行っており、PJ適用・製品価値向上を目指して、日々研究開発に取り組んでいます。

学生へひと言

SHIONOGIには様々な研究開発のテーマがあり、チャレンジする機会が幅広く・たくさんあります。また、私の所属する組織に限らず、組織間をまたいで、様々なアイデアを提案・議論し、進めていくことができる組織風土があると思います。自らで創意工夫し、新しいことにチャレンジできる環境は、自社創薬比率の高いSHIONOGIだからこそ、より充実しているのではないかと私は思います。ぜひ皆様と一緒に研究開発に取り組めると幸いです。SHIONOGIでお会いできることを楽しみにしております。

2014年入社

工学研究科卒

現在の業務内容

感染症に対するワクチンに用いる新規アジュバントの創製研究を担当しています。アジュバントとはワクチンの効果を高める物質ですが、効果だけでなく高い安全性も兼ね備えたワクチンを目指して、薬理、安全性、製剤などの部署を横断するチームで研究を進めています。また、社外のアカデミアとも共同研究を実施しており、様々なバックグラウンドを持つ研究者と共に仕事ができるのも魅力の一つです。研究の難易度は高く、頭を悩ませることも多いですが、研究成果を活かしたワクチンが製品化されることで、感染症の脅威から世界を救うことができるやりがいのある仕事だと思います。

学生へひと言

SHIONOGIにとって、ワクチンは新しい研究分野になりますが、感染症、免疫学、タンパク質工学、バイオインフォマティスクなどの様々な専門性を持つ研究者が集まり、精力的に研究を進めています。また、社内だけでなく、アカデミアや企業などの外部機関との共同研究も積極的に行われており、刺激的な研究環境が整っています。さらに、企業での研究は、自身のアイデアや研究成果がそのまま製品化につながっていくため、非常に魅力のある仕事だと思います。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

2020年入社

医学系研究科卒

現在の業務内容

私は、探索段階から開発品に至るまでの新薬候補化合物の毒性評価を行っています。毒性評価には動物や細胞を用いた様々な評価法があり、実際に自分で手を動かして実験することもあれば、委託した試験のデータから評価することもあります。また、毒性が発現した場合には、その機序解析の研究を行ったり、新規評価系を構築したりします。これらの結果を学会発表や論文執筆することもあります。さらに、安全性担当者として他部署と連携しながら創薬を進める業務も行っています。安全な医薬品を世の中に届けるためには欠かせないやりがいのある業務です。

学生へのひと言

学生時代の研究内容や知識・技術が業務につながるのか不安に感じている方もいるかもしれません。しかし、安全性は探索段階から開発段階、承認申請、上市後に至るまで、創薬のすべての過程に関わることができるという魅力のある部署です。多様な業務があり、入社後に新しい専門性を磨きながら創薬に貢献することができます。自分のやりたいことや興味のあることを世の中の困りごと解決につなげられる仕事ができる毎日は、とても楽しく充実した日々です。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

2019年入社

薬学研究科卒

現在の業務内容

私は現在、感染症などに対するワクチンの製剤化研究・開発に携わっています。感染症に対するワクチンの創出および市場への供給は、昨今の新型コロナウイルスの例からも分かりますように、大きな社会的課題となっています。有効性・安全性・品質の担保されたワクチンをより早く、より安定的に届けるために、私たちのグループでは、ワクチンの製剤処方の検討・安定性改善検討、堅牢な製造方法の設定・供給体制の構築などに取り組んでいます。その他にも私たちのグループでは、様々な技術研究を行っており、PJ適用・製品価値向上を目指して、日々研究開発に取り組んでいます。

学生へひと言

SHIONOGIには様々な研究開発のテーマがあり、チャレンジする機会が幅広く・たくさんあります。また、私の所属する組織に限らず、組織間をまたいで、様々なアイデアを提案・議論し、進めていくことができる組織風土があると思います。自らで創意工夫し、新しいことにチャレンジできる環境は、自社創薬比率の高いSHIONOGIだからこそ、より充実しているのではないかと私は思います。ぜひ皆様と一緒に研究開発に取り組めると幸いです。SHIONOGIでお会いできることを楽しみにしております。

2020年入社

薬学教育部卒

現在の業務内容

私は入社後、バイオマーカーの研究に携わってきました。現在は、下水中の感染症関連バイオマーカーから感染症の流行状況を把握するための技術開発を行っています。感染症の蔓延を防ぐためには、ワクチンや治療薬などの創製に加えて、感染がどの程度広がっているか正確に見積もる“監視の目”が必要です。開発しているモニタリング技術が、感染症流行の適切な把握、適切な意思決定につながることを目指して日々研究に取り組んでいます。

学生へひと言

専門性を深めるだけでなく、幅を広げることができる環境はSHIONOGIの研究所の魅力だと考えます。私は入社時、バイオマーカー研究の経験はありませんでしたが、周りの様々な専門性を有するメンバーとの協働を通じて、新たなスキルや考え方を身につけることができました。研究員はサイエンスが大好きな人達ばかりなので、研究に行き詰まっても解決策が見つかるまでとことん相談に乗ってくれます。このような成長の機会に恵まれていることが、モチベーションの向上にもつながっています。皆さんもぜひSHIONOGIに入社して一緒に成長し、高い目標に挑戦しましょう!

2021年入社

薬学部卒

現在の業務内容

私は、主にヒト血漿や尿といった生体試料中の化合物濃度測定法の開発及び実測定(バイオアナリシス)業務に従事しています。近年、候補化合物は複雑・多様化しており、様々な特性を持つ化合物やモダリティごとに前処理法・測定法を最適化することは決して簡単ではありません。しかし、得られたデータは化合物の安全性・有効性の考察や規制当局への説明資料等に使用される他、添付文書に図として掲載されるなど幅広く活用されます。バイオアナリシスが関与する部分は前臨床から承認、時には承認後までと広範囲にわたり、また、化合物ごとに求められる評価や解決すべき課題が異なるため、色んな部門の方と相談・議論しながら最適な方法を模索していく必要がありますが、その分大きなやりがいを感じています。

学生へひと言

研究や大学の講義、アルバイト等々忙しい中での就職活動は本当に大変かと思いますが、自問自答を繰り返し、自身と将来についてじっくり考える機会は、今後の人生でも数少ない貴重なものだと思いますので、ぜひじっくり取り組んでいただければと思います。その上で、SHIONOGIで働きたいと思っていただけたら、なお嬉しく思います。皆さんと一緒に働ける日を心待ちにしております。

2019年入社

農学研究科卒

現在の業務内容

感染症、主にウイルスに関する薬理研究に携わっています。

新たな創薬ターゲットや有望化合物を見出すための基礎研究やスクリーニング試験から、前臨床化合物の承認申請に向けた信頼性基準適用試験や、上市済みの抗ウイルス薬のLCM研究まで、創薬の様々なステージで研究をしています。

各ステージでそれぞれ違ったやりがいや楽しさがありますし、0から1を生み出し、その価値を最大化できるよう業務に取り組んでいます。

学生へひと言

SHIONOGIはやる気があれば若手でも責任のある仕事を任せてもらえ、適度な会社の規模感もあって、様々な創薬ステージに携わることができます。周りにアドバイスをもらいながら、自主的に考えて研究を進められる人には、創薬研究の経験を積むのに良い環境だと思います。

また、私は農学研究科出身で、入社当初は薬や感染症研究の知識や経験はありませんでした。周りでも様々なバックグラウンドを持った人が活躍しているイメージです。もし自分のバックグラウンドで応募を迷われている方がいても、ぜひトライしてみて下さい。

2015年入社

理学系研究科卒

現在の業務内容

動物を用いた開発品ワクチンの薬効・薬理評価試験や、ワクチンを接種した臨床試験の検体を用いて薬理学的な解析を行う試験の実施に携わっています。開発品ということで、臨床開発、薬事、品質保証、あるいは社外の機関等ともコミュニケーションを取る機会が多くあり、領域としては研究ですが、幅広い分野を見ることのできるやりがいのある業務です。正直毎日忙しくはありますが、休暇はしっかりと休み、在宅勤務も活用して、ワークライフバランスも充実しています。

学生へひと言

学生時代の研究内容がSHIONOGIでの創薬研究にどう生きるのか、あるいは自分は専門が違うのではないか、と心配しておられる方もいるかと思います。私も理学部だったので、就活時代はずっとその点が心配でした。しかし実際は、入社してからの勉強で十分間に合いますし、思わぬところに意外と学生時代の研究やそれによって培った思考プロセス等が生きる点があると感じています。皆さんもぜひ専門分野にとらわれずに応募していただけると嬉しいです。

2021年入社

農学研究科卒

現在の業務内容

現在、SHIONOGIが注力しているワクチン開発において、品質を適切に評価するための分析法開発、開発や申請に必要となる安定性や物性等に関するデータ取得を行っています。2年前までは低分子医薬品開発に従事していたためモダリティの違いによる難しさを感じることもありますが、低分子医薬品で得た知識や経験を活かして頑張っています。自分が取得したデータを基に品質が評価され、新薬申請用データとして使用されることも多く責任感とプレッシャーを感じることもありますが、SHIONOGIが注力しているワクチン開発において重要となる品質設計の面で携わっていることに大きな喜びと誇りを感じています。

学生へひと言

自身のバックグラウンドを気にせず様々な業界・職種に触れ、自分が本当にしたいことを見つけることができる就職活動を進めていただければと思います。私は農学研究科出身であり、多くが食品業界など製薬業界以外を志望する中での就職活動でした。しかし、興味を持ち製薬業界を志して就職活動を行ったおかげでSHIONOGIに出会い、現在は楽しく有意義な社会人生活を送っています。学生時代に薬学に触れてこなかった方の中には製薬業界に進むことに不安を感じる方もいると思いますが、根気強く相談に乗ってくださる先輩、頼りになる同期、後輩がSHIONOGIには多く心配無用です。社会や患者様の健康に貢献できる新薬をともにつくることができる日を心待ちにしています。

2022年入社

理学研究科/工学研究科卒

現在の業務内容

私は現在、製薬研究所に所属し、低分子医薬品の原薬 (有効成分) 製造法開発業務に従事しております。端的に言えば、「高品質な原薬をいかにして効率よく、安全に、かつ低コストで製造するか」を極めるべく、日々研究をしております。私たちが開発した合成法に基づいて原薬が製造され、被治験者の方や患者様に実際に届くという距離の近さに、やりがいと責任感を感じます。

その他、製薬研究所では日々の開発業務以外にも、各人が自由に研究テーマを設定して研究できる「裁量研究」の制度があります。製造法開発のみならず、幅広いテーマで研究活動が行える風土があります。

学生へのひと言

就職活動に不安を感じている方もおられるかもしれません。私から1つアドバイスができるとすれば、「ご自身が現在取り組んでおられる研究を、主体的かつ全力で楽しむ」ということです。その主体性は就職活動のみならず、入社後の日々の業務でも非常に大切な姿勢だと思います。

低分子創薬を強みとするSHIONOGIは、皆さんの有機合成化学力を遺憾無く発揮できるフィールドです。皆さんとともに研究できる日を心待ちにしています!

2020年入社

医歯薬学総合研究科卒

現在の業務内容

免疫の視点から新しいがん治療薬の創製に向けて研究を行っています。自身は薬理研究を担当しており、主に細胞や動物(マウス)を使って新薬のタネとなる標的分子の探索や開発候補品の有効性評価、開発品の治療効果を向上させるための価値最大化検討を実施しています。また、社外との共同研究も進めており、社内では入手できないヒト生体試料を扱った薬理評価や、高度な研究技術を駆使した薬理機序解析とその内製化にも取り組んでいます。薬理研究は創薬プロセスの中でも上流に位置します。がんという疾患の病態メカニズムへの深い理解が求められると共に、既存のがん治療の課題を解決できるような薬剤とは何かを考え、評価系を構築して薬効を見極める必要があります。上手くいかないことも多いですがその分やりがいがあり、日々成長を実感しています。

学生へひと言

大学で身に付けた専門性に拘らず、ぜひ幅広い分野に興味を持ってアクションして欲しいと思います!入社後、大学時代の専門性がそのまま発揮される業務に携わるとは限らず、将来部署を異動する可能性もあります。そういった時に、新しいことにも前向きに取り組んでノウハウを吸収していく姿勢が支えになります。自身も大学の研究室では大腸菌と線虫しか扱ったことがなく、がんや免疫もさっぱりで最初は不安でした。ただ、SHIONOGIの研究所内には多様なバックグラウンドを持つ人がたくさんいて、相談・議論しながら本当に色々なことを学び身に付けることができます。「できること」だけでなく、「やりたいこと」や「できるようになりたいこと」も大切にしながら、色々な会社・職種を探してみてください!

2021年入社

総合文化研究科卒

現在の業務内容

私は現在、抗体医薬品の探索業務に従事しています。低分子医薬品では出せない高い特異性と高い安全性を武器にして、抗体医薬ならではの戦略を描き、様々な疾患に対する医薬品を開発できるよう日々努力しています。また、製造に関する研究もしており、探索から製造まで幅広い知識を求められることに大変さを感じながらも、様々な業務に携わることができ、毎日楽しく研究をしています。医薬品になるような抗体を取得するのは非常に困難であり、苦労することも多々ありますが、高い専門性を持ったグループメンバーと協力し合い、課題を乗り越えていくことに喜びを感じています。

学生へひと言

私が学生の皆さんに伝えたいことは、常にぶれることがない軸をぜひ見つけてほしいということです。入社してからは、学生の時に比べて自分の業務に大きな責任が伴い、苦労する場面もあると思います。そんな時に、自分の中でぶれない軸があると、どんなことでも乗り越えてくことができます。就職活動は自身の人生を考えるいい機会だと思います。自分がこれまで何をしてきたかを思い出し、今後どんなことをしたいのかをしっかりと考え、自身の軸を見つけてほしいと思います。

2022年入社

創薬科学科卒

現在の業務内容

私は社会的影響度の高いQOL疾患を対象とした創薬に取り組んでおり、その中でも難聴・肥満・希少疾患の3つの研究プロジェクトに薬理担当として携わっています。難聴や希少疾患研究は新たに立ち上がったプロジェクトとして、社内経験の無い技術を社外協業先や論文から獲得しながら病態モデルの構築や解析、化合物の薬効評価などを行い、新規治療薬の創製を目指しています。一方で肥満研究では、開発品の価値を最大化するための非臨床データ取得に日々励んでいます。2つの異なるステージの研究を経験する中で、どのような薬が患者さんにとって魅力的か、どうやったら早く患者さんに届けられるか、を考えることに薬理研究のやりがいを感じています。

学生へひと言

多様な経験やバックグラウンドを持つ先輩研究者と気軽に相談でき、新たな挑戦が受け入れられやすい環境がSHIONOGIの魅力であると感じています。入社後の配属先は大学時代とは違う研究分野で不安でしたが、素朴な疑問にも丁寧に答えていただいたおかげで理解も深まり、スムーズに研究を始められました。また相談するうちに自分の考えがまとまり、新たな気付きを得る機会にも繋がりました。さらに、入社して間もなく自分がやってみたいことを提案した結果、周囲を巻き込みながら新たな研究を立ち上げるという経験をすることができました。このように入社年度に関係無くフラットな環境があるSHIONOGIで、ぜひ一緒に研究を楽しみましょう!

2022年入社

薬学系研究科卒

現在の業務内容

私は中枢神経疾患における新規治療薬の研究に携わっています。具体的には、マウス等を用いて非臨床で薬効メカニズムの解明を目指しており、疾患モデルマウスの作製、行動試験による薬効評価、マウスの神経活動の記録・解析などを行っています。実験で取得したデータについては、チーム内で納得いくまで議論するほか、チーム外、時には協業している海外の製薬企業の方とミーティングをすることもあり、研究をより良いものに磨き上げていきます。最終的に得られた成果は学会や学術論文などで外部発表することもできます。チーム内外の方と協力しながら、薬が効く仕組みをとことん追究することで、創薬に貢献できる点にやりがいを感じています。

学生へひと言

就職活動をするにあたって、何をすべきか不安に思っている方も多いかと思いますが、皆さんにはぜひ、現在の研究に精一杯取り組んでいただきたいです。その分野の専門性だけでなく、研究を通して培われる忍耐力や課題解決力は入社後も必ず役に立つと思います。それ以外のスキルについても、経験豊富な先輩たちから吸収したり、様々な学びに対する支援制度を活用して勉強できたりするので、入社後も成長し続けられると思います。また、学生時代と比べると平日も休日も自由な時間が増えるので、メリハリをつけて研究に打ち込むことができます。皆さんと一緒に研究ができるのを楽しみにしています。

2019年入社

理工学研究科卒

現在の業務内容

私は精神疾患における新規治療薬を創出するためのプロジェクトに携わり、その中でメディシナルケミストリーのリーダーを担当しております。メディシナルケミストリーとは、医薬品のもとになるヒット化合物の発見から、臨床試験入りできるような化合物のデザイン、化学合成をする仕事です。『どのように化学構造を変換すれば、薬理活性が向上するのか?優れた体内動態を示すのか?高い安全性を期待できるのか?ひいては病気で困っている患者さんにおいて薬効を発揮させられるのか?』これらのことを日々考察し、より優れたプロファイルを示す化合物の創出を目指し、化合物デザインと化学合成を行っております。

学生へひと言

私は『自身の化学合成力で革新的医薬品を創出し、世界を変えるのだ』という野心を抱きSHIONOGIに入社しました。SHIONOGIにはそのような野心家が沢山おり、日々切磋琢磨する中で自身の成長を感じることができます。また、学生の頃には見たことのないほど尖った能力や知識、経験を持つ研究員も多く、学生の頃に想像していたよりもはるかに刺激的な研究者生活を送ることができます。まだ世界で知られていない、誰も合成したことのない化学構造を自身でデザイン・合成し、その化合物を医薬品へと育てていくプロセスは非常にチャレンジングであり、やりがいを感じさせます。『自分こそが革新的医薬品を創出するのだ』という野心を持った方々をお待ちしております。