リスクマネジメント

社会の変革のスピードが増している中、事業戦略ならびにその遂行の成否に影響を与える不確実性はより多様かつ複雑なものへと変化し続けています。SHIONOGIがSTS2030 Revisionで目指す変革を成し遂げ、さらなる成長を実現するためにはグループの内外に存在するリスクを適切に管理することが不可欠です。攻めと守りの両方のリスクを戦略的にマネジメントすることでリスクカルチャーを醸成し、レジリエンスのさらなる強化を目指しています。

リスクマネジメント体制の推進

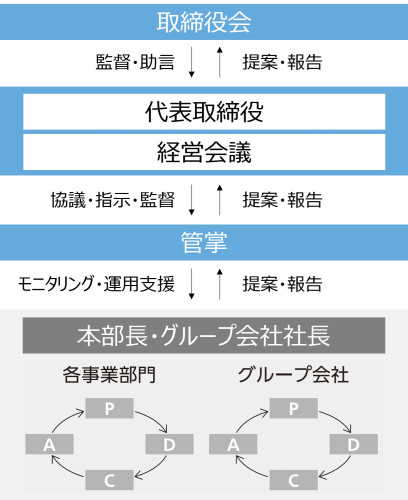

SHIONOGIは、事業機会の創出及びリスクの回避や低減など適切なマネジメントを行うとともに、パンデミック、自 然災害、テロやサイバー攻撃などのクライシスマネジメントも含めたグループ全体のビジネスリスクを統括する全社的リスクマネジメント(ERM:Enterprise Risk Management)体制を経営戦略・経営基盤の重要な仕組みとしております。

全社的リスクマネジメントの運用・管理は、業績及び経営に重大な影響を及ぼす可能性があると評価した重要なリスクを、戦略の意思決定に内在及び戦略の遂行を阻害する「事業戦略上のリスク」、経営目標を支える業務遂行に影響を与える「事業遂行上のリスク」の2つに分類し、責任の明確化及び対応状況の透明化を図ることで包括的なリスク管理を行っています。これらのリスクは経営会議及び取締役会にて審議・承認されています。

「事業戦略上のリスク及び事業遂行上のリスク」については、四半期ごとに経営会議で議論を行い、リスクリストの更新、対応すべきリスクの特定及び責任管掌の任命を行っています。責任管掌は他管掌を含む関連組織と連携を図りながら、不確実性を機会として活かす、あるいは低減するための対応計画の立案・推進を行い、経営会議で進捗状況をモニタリングしています。

また、管掌は自管掌下におけるリスクにリスクオーナーを任命してモニタリングし、リスクの影響度や発生可能性を勘案した上で、必要に応じて「事業戦略上のリスクまたは事業遂行上のリスク」として経営会議へエスカレーションする責務を担っています。この管掌を中心としたリスク管理体制を取ることで、期中においても迅速かつ柔軟に課題の抽出、対応計画 の立案・推進を行っております。クライシスマネジメントについては、危機管理規則等に基づき、事業継続計画を含む総合的な管理体制のもと、人 命を尊重し、地域社会への配慮、貢献及び企業価値毀損の抑制を主眼とした管理を推進し、クライシスが発生した場合には速やかに対処し、当該クライシスを克服するよう努めております。

また、リスクマネジメントの実効性を高めるため、「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に基づき業務の適正を確保する体制の整備・運用にも注力しております。これらの活動は定期的に経営会議及び取締役会に報告され、取締役より助言を得ることで改善を図るなど、リスク マネジメント活動を監督する体制を構築しています。

リスクカルチャー醸成の取り組み

年度 |

取組み | 内容 |

|---|---|---|

| 2020年度 | 全従業員教育 | ・ビジネスリスクの考え方、ビジネスリスクレベルに基づく意思決定 |

| 2021年度 | 全マネジャー教育 | ・ビジネスリスクレベルに基づく意思決定 |

| 2022年度 | 全従業員教育 | ・「SHIONOGIグループリスクマネジメントポリシー」 ・ERMの基礎知識 |

| 全組織長教育 (リスクマネジメントの実行責任者) |

・ERM体制と各役割 ・リスクマネジメントの基本 |

|

| 各部門・グループ会社のERMリーダー教育 | ・全社リスクマネジメントシステム導入 | |

| 役員教育(新任) | ・SHIONOGIのERM体制・方針 ・SHIONOGIグループリスク |

|

| 管掌会議(各事業部門単位)でのリスクアセスメント | ・事業部門単位でのリスクアセスメント(リスク抽出・評価・分析)実施 ・リスクアセスメントの妥当性および対応状況の進捗確認等のリスクに関する議論 |

|

| 2023年度 | 経営会議での全社リスク特定 | ・「経営会議でモニタリングするリスク」の特定と進捗確認 ・経営会議議論に基づく2種類(「事業戦略上のリスク」「事業遂行上のリスク」)に分けた外部開示 |

主な事業等のリスク

SHIONOGIでは業績および経営に重大な影響を及ぼす可能性があると評価した重要なリスクを、戦略の意思決定に内在および戦略の遂行を阻害する「事業戦略上のリスク」と経営目標を支える業務遂行に影響を与える「事業遂行上のリスク」に分類しています。

1.事業戦略上のリスク

1.感染症領域を中心としたグローバルな成長

<概要>

感染症領域は収益が流行に左右されやすく、他の疾患領域と比較して市場の予見性が低く、薬剤の開発に成功しても投資回収に至らないケースがあります。また、耐性菌の発現率を減少させることを目的とし、治療選択肢が限られている場合にのみ新規抗菌薬を使用することに主眼が置かれており、抗菌薬の将来的な市場予測が非常に難しくなっております。一方、昨今の感染症に対する社会的関心の高まりから、SHIONOGIではこれらを機会として捉えており、マテリアリティにも「感染症の脅威からの解放」を定めております。

SHIONOGIは、「薬剤耐性(AMR)治療薬」、「HIV治療薬」、「ワクチン」、「急性呼吸器感染症治療薬」を組み合わせ、最適な収益モデルを構築することで、疾患トータルとしてサステイナブルなビジネスとすることに取り組んでおります。特に急性呼吸器感染症においては、インフルエンザ・COVID-19、RSウイルス感染症の治療・予防薬をグローバルに展開することで、安定から“成長”ステージへの進展を目指しています。

これまでSHIONOGIは海外展開品の多くをパートナー企業との提携を軸に取り組み、製品売上高の一部からロイヤリティーを取得してきました。HIV事業を中心に今後もこうしたパートナーとの関係を良好に保ちつつ、SHIONOGI創製品の欧・米・亜における開発、薬事申請並びに承認取得、マーケティング・販売などの事業活動や、低中所得国への展開など医療アクセスの向上に向けた活動をSHIONOGIが主体となって取り組んで行けるよう、グローバル展開を強化する必要があります。

しかしながら、当初想定していた開発計画や販売戦略が遅延・失敗した場合、将来に期待されていた治療薬やワクチンの創出や売上収益が実現できない場合など、業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

<主な取り組み>

・COVID-19、インフルエンザ治療薬の販売と適正使用の推進

・薬剤耐性(AMR)治療薬セフィデロコルの販売拡大

・COVID-19、インフルエンザ予防ワクチンの開発

・HIVとともに生きる人々のQOLを高める長時間作用型の治療・予防薬の研究開発

・アンメットニーズの高い感染症(結核・マラリア・非結核性抗酸菌症等)における新たな治療の研究開発

・治療に加え、未病、予防、検査、診断、予後なども含めた疾患のトータルケアを実現する製品・サービスの 創出

・海外展開品目のグローバル開発・承認申請の実施と海外生産・流通・販売体制のさらなる整備

・備蓄やサブスクリプション償還モデルの拡大など、各国政府や規制当局との交渉

2.パイプラインの拡充

<概要>

SHIONOGIは、誰もが自分らしく生き生きとした生活を送ることができる社会の実現を目指し、薬剤をはじめとした人々の困りごとを解決するヘルスケアソリューションの研究開発に取り組んでおります。

医薬品の研究開発においては長い期間と多額の投資を必要とするうえに、臨床試験で期待した効果を得られず、承認が得られない可能性があります。

このように不確実性の高い中、創薬の成功確率を高めて医療ニーズを満たす魅力あるパイプラインを形成していくためには、SHIONOGIが培ってきた感染症や低分子医薬品の研究開発技術に加えて、新規モダリティの獲得や外部ネットワークの活用、積極的な投資による外部からの成長ドライバーの獲得、それらに対応する人材の育成が不可欠です。また、医薬品のみでは解決しきれない患者さまや社会が抱える多様な困りごとを解決する機会と捉え、従来の医薬品のパテントに基づく収益に偏重したビジネスモデルを転換し、ワクチン及び新しいヘルスケアサービスの提供にも挑戦しております。医療用医薬品ビジネスとそれ以外のビジネスとのバランスを図ることでパテント切れによる収益の変動を緩和することが必要と考えております。

<主な取り組み>

・新たなモダリティ・技術への挑戦

・外部との協創によるものづくりの推進

・インライセンスなど成長ドライバーへの積極投資

・最先端の研究開発能力を確保するための人材育成

・高い自社創薬比率の維持

・デジタルアプリなど、従来の治療薬にとどまらない革新的な治療選択肢の開発

・すべての人々が活躍できる環境整備に必要なサービスの開発

3.人的資本マネジメント

<概要>

SHIONOGIが事業モデルの転換を図り、STS2030 Revisionで目標とする成長を実現していくためには、従業員一人ひとりが変革を牽引する「競争力の源泉」となり、SHIONOGIがそうした強みを持つ多様な人材の集団として構成されている必要があります。そのために2030年のVision達成に向けた人的資本マネジメントを事業機会と捉え、戦略上の主要テーマとして設定しております。外部人材の登用や能力重視の人材登用を進めることで人材ポートフォリオの変革を行い、多様な価値観を持った人材の融合を実現し、2030年Visionの実現を目指しています。従業員が目指すべき人材像を「Shionogi Way:他者を惹きつける強みを持ち、貪欲に知識とスキルを高めつつ、積極的に挑戦しやり遂げる人」と定め、様々な施策を通じて、全員が備えるべき能力や個々の役割ごとに求められる能力の獲得を促しております。また、キャリア採用を強化し、不足している専門性を獲得していきます。加えて、各種制度や仕組みを整備することで、多様な人材がエンゲージメントを高め、活躍できる環境の整備も進めております。さらに、それらの取り組みを行う上で必要な従業員の健康や作業者の安全の確保にも努めております。

しかしながら、施策や人材獲得の失敗、従業員の健康や安全に影響を及ぼす事象の発生などの阻害要因が生じた場合には、SHIONOGIの人的資本の価値が毀損され、SHIONOGIの変革が停滞し、業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

<主な取り組み>

・キャリア採用強化

・人事制度の改定

・様々な属性が活躍できる働き方改革

・チャレンジを歓迎し賞賛するイベントの実施

・各事業所におけるEHSマネジメントシステムの運用強化

・原薬の作業者暴露に関する暴露基準(OEL)設定の推進

・作業者暴露に関する取扱い基準の設定と運用

4.DX変革の実現

<概要>

SHIONOGIは昨今の技術革新やそれを取り巻くダイナミックな環境変化を機会と捉えており、STS2030 Revisionにおいて、意思決定のスピードを加速させ、データに基づく新たな価値創造を実現するため、あらゆる活動でデジタルトランスフォーメーションに取り組むことを大きなテーマとして掲げております。従来のビジネスモデルの変革が求められる中、AIやITを活用した生産性の向上は必須であり、その実現に向けた取り組みの停滞が生じた場合には、SHIONOGIの業績のみならず企業価値向上に重要な影響を及ぼす可能性があります。

<主な取り組み>

・グローバルIT基盤の構築

・AI創薬の実践、AI活用による市中在庫予測などのビジネスモデル/オペレーション変革

・疾病の診断・治療を目的とした医療機器プログラム(SaMD)、疾患検知アルゴリズムの開発

・業務効率化と新たな価値創造を実現するデータ利活用基盤の整備

・デジタルコア人材を輩出する育成施策の実施

2.事業遂行上のリスク

1.品質

<概要>

SHIONOGIは医薬品等の製造管理及び品質管理の基準(GMP)や医薬品規制調和国際会議(ICH)ガイドライン等の薬事関連法規に準拠した厳格な品質管理体制のもと製品の製造及び委託製造を行っております。また、厚生労働省、米国食品医薬品局(FDA)や欧州医薬品庁(EMA)等の所管当局の査察を受け、製造販売の認可を取得しておりますが、何らかの原因により、品質不良やロット不適が発生するなどの品質問題が発生した場合、以下のリスクが想定されます。

・製品由来のレピュテーションの低下

・承認書と製造実態の不整合による品質不良、出荷停止、回収、行政処分による業務停止等

・データ完全性の不備による回収や当局査察での重大な指摘

・企業の信頼低下

<主な対応・取り組み>

・SHIONOGIグループ品質ポリシーの制定・推進

・社内における教育イベント等の開催による品質の重要性の理解浸透

・Quality Cultureの醸成活動等の推進

・製造所監査等を通じた管理監督活動

・社内関連部署との連携会議等によるBad News Fast/Firstの体制強化

2.グローバルサプライチェーンマネジメント

<概要>

大地震や暴風雨、洪水などの自然災害やパンデミックの発生、または米中経済対立や台湾有事などの地政学的影響や人権・環境などのサステイナビリティの観点による影響などでサプライチェーンに問題が生じた場合、以下のリスクが想定されます。

・工場の操業停止

・原材料や製商品の調達困難

・卸物流網の寸断並びに情報の停滞

・医薬品の安定供給に対する重大な影響

・社会や公衆衛生への悪影響

<主な対応・取り組み>

・保有在庫量の独自基準に基づく在庫管理

・一部製品に含有される原薬の国内製造体制の構築

・製品の安定供給のための原材料調達先分散(地政学的リスクの高い原材料のセカンドベンダーの選定)

・優先して供給すべきBCP品目の設定及び定期的な見直し

・サプライヤーに対するデューディリジェンス並びに監査の実施と改善要求

・サプライヤーに対する「SHIONOGIグループビジネスパートナーに求める行動規範」への同意取得

・「マルチステークホルダー方針」に則った取引先への配慮

・取引卸との円滑な連携と災害時対策の協議・立案

・卸並びに市中在庫の透明化

・危機管理体制及び危機管理規程類の見直し

3.ITセキュリティ・情報管理

<概要>

個人情報を含む多くの機密情報を保有し、アウトソーシング先を含めて各種ITシステムを利活用している中、従業員及びアウトソーシング企業などの不注意または故意による行為、あるいは悪意を持った第三者によるサイバー攻撃などにより、ITセキュリティが脅かされた場合、以下のリスクが想定されます。

・重要システム停止による事業の継続困難

・個人情報を含む機密情報の流出

・損害賠償請求などの法的な損害や事後対応に係る費用などの発生

・業績やレピュテーションの低下

<主な対応・取り組み>

・グループ従業員に対する情報管理や個人情報の重要性に対する認識や個人情報保護に関する法令遵守の必要 性及びSHIONOGIグループグローバルプライバシーポリシーについての教育の徹底

・サイバー攻撃や大規模災害などの危機事象発生に備えたIT-BCP体制構築プロジェクトの推進

・ITインフラの整備、情報セキュリティ基盤の強化・運用の改善

・グローバルセキュリティアセスメントの結果に基づくグループ全体でのネットワーク体制の強化

4.製品安全

<概要>

医薬品は、世界各国の所轄官庁の厳しい審査を経て承認を受け販売しております。市販後は、安全性情報を収集し、医薬品の安全性確保及び適正使用のために必要な対策を実施しております。また、当社はHaaS企業として医薬品以外の製品・サービスの販売を拡充しております。製品・サービスによっては世界的に審査基準が未策定な分野も存在することから、所轄官庁との個別議論により製品・サービスそのものの安全性を確保することが重要です。また、医薬品を含む製品・サービスを適切に使用して頂くことも重要であるため、顧客に対する当該疾患に関する情報発信・啓発を実施しています。医薬品や製品サービスに対して予期せぬ副作用や不具合の発生及び副作用報告の漏れや遅延、不具合への対応の遅れ等が発生した場合、あるいは当社からの情報発信内容に誤りがあった場合、以下のリスクが想定されます。

・製品の販売中止や回収

・健康被害に関する損害賠償訴訟の提起

・業績やレピュテーションへの影響

<主な対応・取り組み>

・副作用や不具合等の安全に関する情報を適切に収集・分析・評価・報告する体制の強化及びシステムの構築

・副作用や不具合等の拡大や被害の抑制につながる全従業員教育の実施

・経営層を対象とした製品安全に関する教育の実施

・医薬品の副作用等に基づく医療被害補償の保険加入

・提供情報や啓発内容に対する専門家による監修及び社内審査の実施、内容の定期更新の実施

5.コンプライアンス

<概要>

SHIONOGIではコンプライアンスを法律、規則、規制等の遵守に留まらず、社会規範の遵守、更には企業・社会人としての倫理的行動を含むという認識のもと、事業活動遂行における法令違反、社会規範の逸脱、倫理に反する行為・行動を重要なリスクと捉えており、当該リスクが顕在化した場合、以下の影響が想定されます。

・レピュテーションの低下

・ステークホルダーから信頼の失墜

・経営成績及び財政状態の悪化

<主な対応・取り組み>

・SHIONOGIグループ コード・オブ・コンダクトの制定・推進

・Global Compliance & Quality Weekを通じた、グループ全従業員のコンプライアンス意識の強化

・組織の構成に応じたコンプライアンス推進体制の運用

・代表取締役会長兼社長CEOを委員長としたコンプライアンス委員会の開催(年4回)

・コンプライアンス委員会活動状況の取締役会への報告(年2回)

・全従業員対象のコンプライアンス意識調査の実施と各組織への分析結果のフィードバック

・行動に迷った際に、立ち止まって自らの行動の是非を見つめ直すための5つのチェック項目に関するグローバル全社員への教育の実施

6.環境

<概要>

医薬品の研究、開発、製造等の事業活動を行う過程において、環境や生態系などに影響を及ぼす事象が発生する可能性があります。それらによる被害が顕在化した場合、以下のリスクが想定されます。

・施設や設備の稼働停止や対策・復旧/改修費用の発生

・損害賠償訴訟の提起、補償費用の支払い

・業績やレピュテーションの低下

<主な対応・取り組み>

・EHSポリシー・EHS行動規範の制定によるガバナンスの強化

・環境及び安全衛生(EHS)統括管理体制の整備

・環境マテリアリティ並びにEHSに関する中期行動計画の推進

・各事業所における、ISO14001、ISO45001並びにそれらに準じたEHSマネジメントシステムの運用強化

・関連法令を遵守するとともに、より厳しい自主管理基準・目標を策定して対応を実施

7.他社とのパートナーシップ

<概要>

事業パートナーとの協業は、経営資源や内部情報を互いに提供し、相互の強みを活かして事業強化を図ることが目的ですが、以下のリスクが想定されます。

・パートナーによる自社技術やノウハウの業務提携目的外の利用

・自社による意図しない他社技術の無断利用や知的財産の侵害による訴訟

・自社による機密情報の漏洩

・他社による機密情報の漏洩によるブランドイメージやレピュテーション、投資家からの信頼の低下

<主な対応・取り組み>

・パートナーとコミュニケーションを充実させることによる認識の齟齬の解消、信頼関係の維持・向上

・想定されるリスクを織り込んだ秘密保持契約の締結

・知的財産権の取り扱いや損害賠償に関する事項などを明確化した契約の締結

・問題点や侵害リスクの調査を目的とした知的財産の定期的な点検による訴訟リスクの回避

・データの適切な暗号化やアクセス制御の強化、ファイヤーウォールによる外部からの不正アクセスの防止、セキュリティ監視体制の整備などによる情報管理体制の構築

・パートナーへ共有する情報の最小化と情報共有ルールの整備

・共有する情報の使用状況やアクセスログを監視する体制の整備

・パートナー企業の情報管理体制の定期的な監査と評価

・パートナー企業の信頼性や財務状況、法的な問題などについて多角的な観点からのデューディリジェンスの実施

・問題点や改善点の早期発見を目的としたパートナーシップの定期的な監査と評価の実施

8.知的財産

<概要>

SHIONOGIの製品は、知的財産権(特許権等)により保護されて利益を生み出しますが、グループ会社の増加や事業領域の変化・拡大等の要因により種々の知的財産が充分に保護できない恐れや、第三者の知的財産権を侵害する可能性があります。

SHIONOGIが保有する知的財産権が第三者から侵害を受けた場合あるいはSHIONOGIの製品が第三者の知的財産権を侵害した場合には、以下のリスクが想定されます。

・期待される収益が失われることによる経営成績及び財政状態の悪化

・知的財産権保護のための係争や訴訟

・損害賠償金の支払い

・当該製品の製造販売の差止め

・企業ブランドやレピュテーションの低下

<主な対応・取り組み>

・知的財産権の適切な権利化と管理体制の整備、第三者による権利侵害に対する継続的な監視

・事業活動にあたっては、侵害予防調査の実施

・導出入活動における知財デューディリジェンスの実施など、侵害予防のための体制の整備

・e-Learning等による従業員教育の定期的な実施

9.制度・行政

<概要>

医薬品事業は、各国・地域の政策により様々な規制を受けております。医療保険財政のひっ迫に加え、米国インフレ抑制法(IRA)等により、特に先進諸国で薬剤費抑制の圧力がさらに強まる可能性があります。また、米国を始めとする世界各国での政権変化に伴う政策、国際関係への影響を注視する必要があります。我が国においては、高齢化進展に伴う医療費増加を見越した医療保険制度改革や毎年の薬価改定など、行政施策の動向がSHIONOGIの業績に影響を与える可能性があります。また、医薬品の開発、製造などに関連する国内外の規制の変更により、追加的な費用や新たな対応が発生する可能性があります。それらが顕在化した場合、以下のリスクが想定されます。

・医療用医薬品事業の予見性の低下

・創出したイノベーションの価値と乖離した薬価の算定

・医薬品、ワクチン等の研究開発の遅れや供給不安

・医薬品、ワクチン等の売上高・利益の減少

<主な対応・取り組み>

・革新的な医薬品やヘルスケアサービスの創出と社会が許容できる価格での提供

・創出したイノベーションの価値を示すエビデンスの構築

・業界団体活動を通じ、イノベーションの価値を訴求する取り組みの推進

・薬価制度や医薬品等の研究開発・製造・販売の各種規制などに関する最新情報の入手と迅速な対処

上記の重要なリスクに加え、訴訟、パンデミック・自然災害、金融市場・為替動向など、SHIONOGIの経営成績及び財務状態に影響を及ぼす可能性のある様々なリスクが存在します。ここに掲載されたものが、SHIONOGIのすべてのリスクではありません。

クライシスマネジメント/インシデントマネジメント

「SHIONOGIグループ リスクマネジメントポリシー」の改定に伴い、危機管理関連の規程類を改定し、事業継続計画(BCP)を含む管理体制の整備を行いました。クライシスが発生した場合には、人命の尊重、地域社会への配慮・貢献および企業価値毀損の抑制を主眼とした管理を推進し、速やかな対処を進めることで当該クライシスの迅速な克服に努めます。

2021年度より IT-BCP構築に取り組んでおり、復旧優先度の高い重要システムの特定を行うとともに、サイバーインシデント発生時のIT復旧の手順を定めた規則を改定しました。 2022年度は、経営層を対象に南海トラフ地震を想定したBCP訓練を実施し、体制や手順の検証、関連規程類の実効性検証を実施します。

さらには、インシデントを「SHIONOGIの行為・不作為による負の事象」と定義し、経営に影響を及ぼす可能性がある事象が発生した際、速やかに危機管理責任者、担当執行役員、 CRO、CEOへと情報が伝達され、インシデント発生部門や事業所の責任者と連携し、対応する体制を整備しています。こうした仕組みを実現するための組織風土づくりとして、ネガティブな情報ほど迅速にレポートする“Bad News First” の文化醸成に向け、全社に展開するコンプライアンス施策との連携を行っています。

危機管理体制

SHIONOGIでは、危機管理の基本的な方針である「危機管理規則」に基づき、総合的な危機管理体制を構築するとともに、各種対策要綱やマニュアルを整備し、緊急時に迅速に対応できる体制を整えています。なかでも、甚大な自然災害発生時における従業員の安否確認を危機管理の最優先事項と考え、定期的な安否確認訓練を実施するとともに災害備蓄品の棚卸、中央および事業所災害対策本部体制の見直しを行っています。

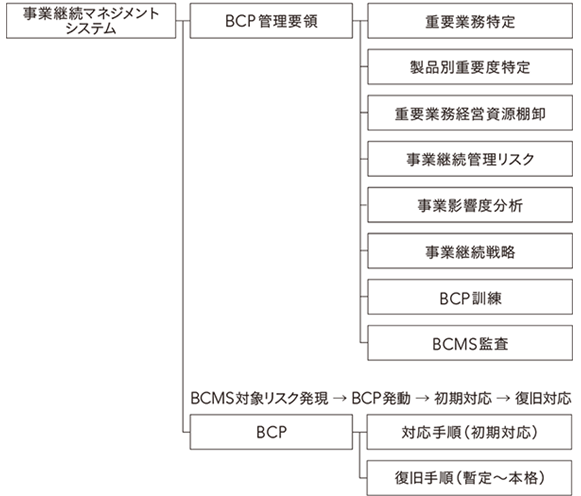

事業継続計画(BCP)

危機発生時においては、医療機関への安定的な製品供給やサービスの提供を通じて社会的責任を遂行するために、バリューチェーンごとに事業継続計画(BCP)を策定しています。また、定期的に経営層や各部門を対象とした訓練を実施することで、事業継続に向けた体制構築を図っています。

特に医薬品の安定供給においては、2018年度のシオノギファーマの設立に伴い、BCP体制を見直し、事業継続マネジメントシステムを構築・運用しています。

事業継続マネジメントシステム体系図

COVID-19 を踏まえ、さらなる強靭な体制を整備

SHIONOGIが目指すのは、感染症を主領域とする創薬型製薬企業として感染症に対峙しつつ、パンデミックをはじめとするあらゆる脅威に対し、レジリエンスがある会社です。今回、COVID-19への対応として事業を継続する中で明確となった様々な課題に対して対策を講じ、事業継続における万全な体制を整えることで、社会活動・経済活動の持続可能性(サステイナビリティ)のバランスを取りながらステークホルダーに対し責任を果たしていきます。

具体的には、更なる感染拡大に伴い事業活動が制限された場合、原材料の調達などのサプライチェーンの停止・停滞による医薬品の安定供給や、新製品等の承認・上市や市場浸透、医薬品の安全性情報や適正使用情報の収集・提供に重大な影響を及ぼす可能性があるため、これらのリスクの低減策として、感染拡大防止に向けた出社率抑制などの政府・行政の要請に応えつつ、生産性を維持・向上するために必要な新しい働き方に取り組んでおります。加えて、製薬企業として社会的責任を果たすため、自社医薬品の安定供給を最優先とした対応を行うことを目的に、これまでに想定していたパンデミック BCPの活用により、安定供給を含む重要業務に影響を及ぼさないよう、事業継続を進めております。

新型インフルエンザ等対策

SHIONOGIは新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年成立)第3条に基づき指定公共機関の指定を受け、重篤な健康被害とこれに伴う大きな社会的影響の発生が懸念される新型インフルエンザあるいは未知の感染症が世界的に大流行(パンデミック)した際に、可能な限り従業員等の感染を防止し、また、職場における感染拡大の防止に努めるとともに、流行期間中においても重要業務の維持に努めることが求められています。SHIONOGIが担っている社会的責任を遂行するため、平成26年「新型インフルエンザ等対策業務計画」を策定しております。

環境リスクマネジメント

SHIONOGIは環境の変化が事業活動に与えるリスクを抽出し、事業への影響を評価したうえで各々の課題への対策を検討し、不測の事態が発生した場合にその被害を最小限にするための管理と対応のレベル向上に取り組んでいます。