TCFD提言に基づく情報開示

経営戦略の一環としての気候変動対策

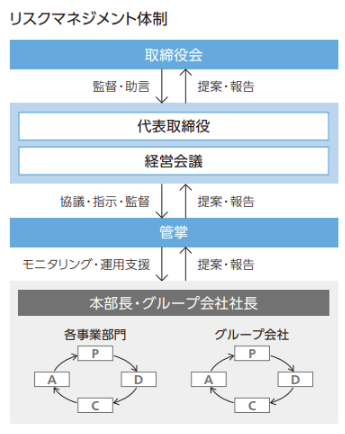

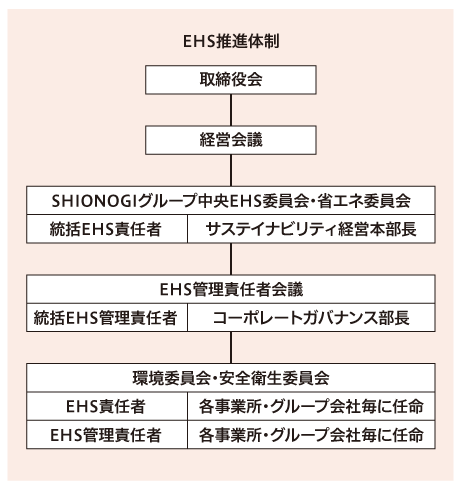

SHIONOGIのガバナンス体制とリスク管理

(ガバナンス:推奨開示a, b)

(リスク管理:推奨開示c)

*3 省エネ委員会:「SHIONOGIグループ中央EHS委員会」の下部委員会であり、気候変動、省エネに特化した事項の協議機関。

SHIONOGIの気候変動戦略の検討

リスク・機会の評価・特定ならびに対応策の立案プロセス

シナリオ分析の進め方の詳細

・1.5℃シナリオ:2100年に産業革命期比で平均気温が+1.5℃未満に抑制

- 参照する気候シナリオ:IEA*4-NZE、IPCC*5-1.5、IPCC AR6 SSP*61-1.9、等

- 今より厳格な対策(炭素税、環境規制等)が導入され、社会全体が積極的に気候変動対策に取り組む

・4℃シナリオ:2100年に産業革命期比で平均気温が+4℃上昇

- 参照する気候シナリオ:IPCC AR6 SSP3-7.0/SSP5-8.5、等

- 厳格な対策(炭素税、環境規制等)は導入されず、自然災害が激甚化・頻発化(成り行きの世界)

*5 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change):気候変動に関する政府間パネル

*6 SSP(Shared Socio-economic Pathway):共通社会経済経路

SHIONOGIを取り巻く外部環境 |

1.5℃シナリオ |

4℃シナリオ |

|---|---|---|

政策・規制 |

2050年カーボンニュートラル実現のための政策強化(炭素税導入、再エネ比率拡大、省エネ強化等) |

激甚災害対策への政策強化(規制、補助金等の政策支援) |

投融資機関 |

カーボンニュートラルに向けた、政策に比してより高度な要請 |

気候変動の進行による自然環境の悪化への対応圧力はあるが、投融資判断に影響を及ぼすには至らず |

社会 |

脱炭素社会による価値観(消費性向)の変化 |

現状と変わらず |

自然環境 |

緩やかな気象変化 |

自然災害の激甚化・頻発化、降水パターンの変化 |

シナリオ分析の検討対象

| 分類 | 主なリスク・ 機会 |

想定されるリスク・ 機会の詳細 |

2030年度単年での財務影響*7 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

1.5℃ シナリオ |

4℃ シナリオ |

備考 | ||||

| 移行リスク | 政策 | カーボンプライシング導入 | 炭素税、排出量規制、排出量取引制度などの導入・拡大等、製造行為や調達行為などに関する新たな規制ができる | 中 | 小 | SHIONOGIのScope1-3を対象としたワーストケース想定で、約69億円*8(1.5℃シナリオの場合) |

| 省エネ規制の強化 | 生産設備への省エネ規制が、現行の「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」で求められるエネルギー消費原単位の年平均1%以上の低減よりも強化され、追加の設備投資が発生する | 小 | 小 | |||

| 物理リスク | 急性 | 局所的な異常気象・気温上昇による原材料調達への影響 | 生物由来の原材料について、気温上昇により生育・収量、品質、価格等に影響が出て、調達が難しくなる | 大 | 大 | 品質試験で用いるライセート試薬が調達できない場合を想定 |

| 風水害の激化によるサプライチェーン設備の被災 | 局所的な異常気象(台風、ゲリラ豪雨など)やそれに伴う災害(設備損傷、浸水、停電など)により、サプライチェーンが分断・操業停止する | 小 | 小 | |||

| 慢性 | 海面上昇 | 海面上昇により、工場等の拠点が操業不可能になる | 大 | 大 | ワーストケースとして、工場等の拠点移転が発生する場合を想定 | |

| 機会 | 市場 | 新規医薬品の研究開発による新市場・地域の開拓 | SHIONOGIがこれまで培った医薬品の研究開発における技術・ノウハウ等の新たな疾病への適用 | 小 | 小 | 顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases, NTDs)治療薬の開発および上市を想定 |

| 環境にやさしい低炭素容器包装への切り替え | 環境にやさしい包装資材への切り替えに伴うコスト削減 | 小 | 小 | |||

*8 IPCC1.5℃特別報告書を参考に、炭素税を20,320円/tCO2と社内設定して試算

リスク・機会の評価・特定

1.5℃および4℃シナリオを用いたSHIONOGIの気候変動に関するリスク・機会の評価結果は上表(Table2)のとおりです。

財務影響が相対的に大きい気候変動に起因するリスク・機会として、1)カーボンプライシング導入、2)局所的な異常気象・気温上昇による原材料調達への影響、3)海面上昇、の3つを特定しております。評価時の試算では仮に特定したすべてのリスク・機会が顕在化することを想定した場合において、中期経営計画STS2030の最終年度である2030年に目標としていたコア営業利益に与える財務的な負の影響は約10%程度に留まることを確認しております。2023年6月に改訂したSTS2030 RevisionではSTS2030と比較してさらなる収益の拡大を目標としていることから、今後想定され得る気候変動シナリオに対する事業のレジリエンスは十分担保されていると判断しております。

特定されたリスク |

リスク対応方針の分類 |

リスク対応方針の設定に関する備考 |

|---|---|---|

カーボンプライシング導入 |

リスク低減 |

海外の一部の国ではカーボンプライシングは導入済みであり、かつ日本政府でも導入検討中のため、中期的に発現する可能性が比較的高い。そのため、当社グループGHG排出量の中長期的な削減活動を行い、リスクを低減する。 |

局所的な異常気象・気温上昇による原材料調達への影響 |

リスク保有 |

気候変動によりカブトガニの個体数が少なくなることで、その血液成分を原料とするライセート試薬が調達できず品質試験ができなくなり、主力医薬品の一部が出荷停止する影響をワーストケースと想定。しかし、試薬メーカー側でカブトガニ保全活動が行われている、あるいは仮にライセート試薬の調達が困難になった場合でも遺伝子組み換えタンパク質を用いたライセート試薬の代替試薬が存在している。そのため、長期的な可能性は排除できないが、2030年段階でリスク発現する確率は現時点では極めて低いと判断し、リスクを保有する。 |

海面上昇 |

リスク保有 |

気候変動による長期的な海面上昇のトレンドは疑う余地はなく、当社グループ主要拠点のうち海抜が特に低い一部事業所の操業に悪影響を与える可能性をワーストケースと想定。ただし、2031-2050年平均としての日本沿岸の海面上昇は0.2m未満と予測されている。そのため、長期的な可能性は排除できないが、2030年段階でリスク発現する確率は現時点では極めて低いと判断し、リスクを保有する。 |

炭素税(カーボンプライシング)

SHIONOGIの気候変動対策の指標と目標

上記の通り、SHIONOGIの事業における気候変動の影響について、TCFDのフレームワークを参考に詳細な評価を実施するとともに、戦略ならびに具体的な対応策を検討した結果、気候変動に関するリスク低減を目的とした指標として「温室効果ガス(CO2)の排出の削減」を掲げました。また、日本政府の「2050年カーボンニュートラル宣言」および世界的な温室効果ガス(CO2)排出削減への取り組みに対応するため、SHIONOGIとしても2050年のカーボンニュートラルを目指していく必要があるとも考えています。

上記を鑑み、SHIONOGIは、中長期的な目標であるSHIONOGIグループEHS行動目標の一部にSBT*9を含む温室効果ガス排出削減目標を設定することで、活動を推進していきます。

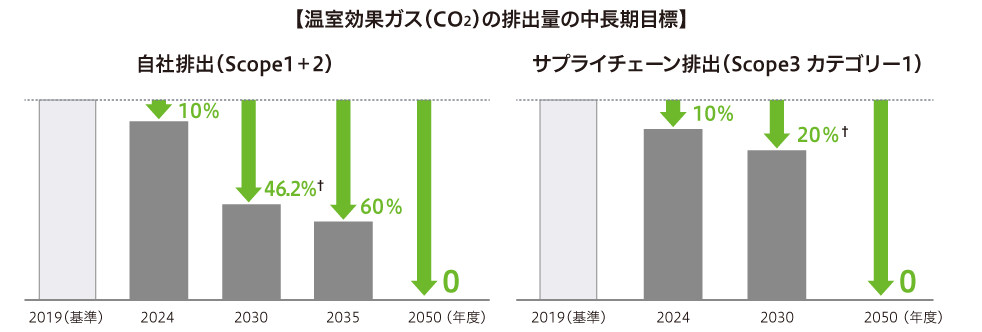

・指標:

- 温室効果ガス(CO2)の排出の削減(2019年度基準)

・目標:

- 温室効果ガスの排出量(スコープ1+2)を2024年度までに10%削減する

- 温室効果ガスの排出量(スコープ1+2)を2030年度までに46.2%削減する

- 温室効果ガスの排出量(スコープ1+2)を2035年度までに60%削減する

- 温室効果ガスの排出量(スコープ3、カテゴリー1:購入した製品・サービス)を2024年度までに10%削減する

- 温室効果ガスの排出量(スコープ3、カテゴリー1:購入した製品・サービス)を2030年度までに20%削減する

- 再生可能エネルギー由来電力の導入率を2030年度までに90%以上にする

加えて、エネルギー効率の改善として原単位の年1%改善、エネルギー消費効率の高い設備導入についても目標として設定しました。

毎年の活動進捗に関しては、気候変動のページをご覧ください。

・気候変動対策についてのその他の目標:

- エネルギー使用量の削減およびエネルギー効率の改善

・ 年1%のエネルギー原単位低減にむけた省エネルギーの取り組みの推進

・ 高効率設備の導入促進

- 温室効果ガスの排出削減

・ 非化石エネルギーへの変換の促進

・ 高効率設備の導入促進