聴覚障がい者の困りごととコミュニケーションのヒント

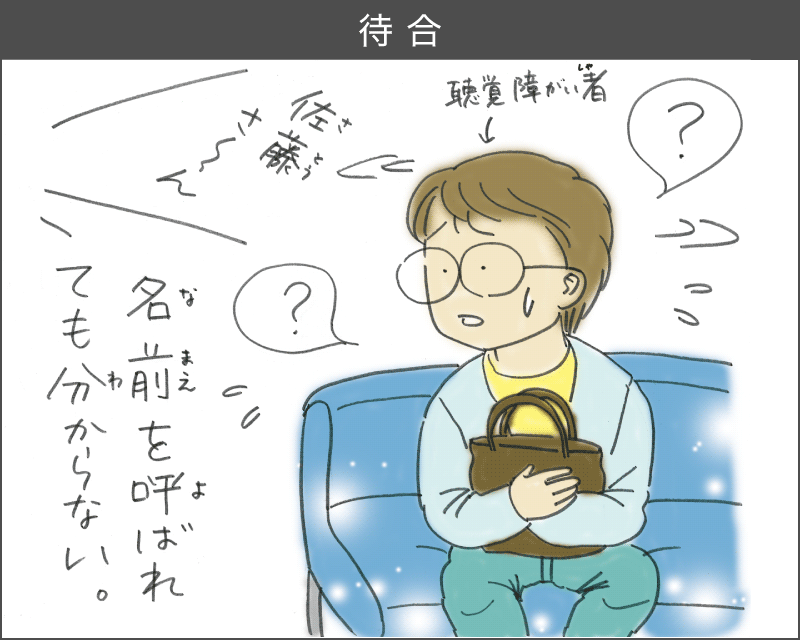

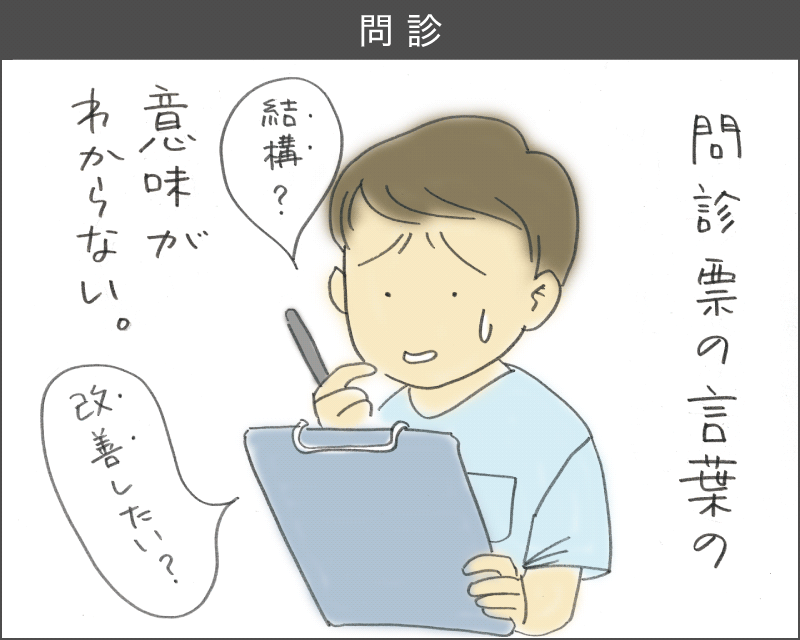

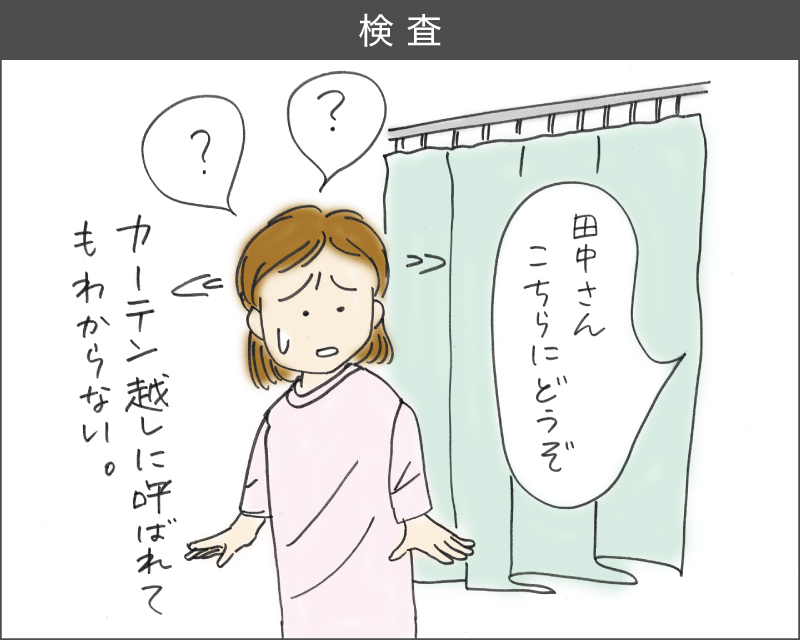

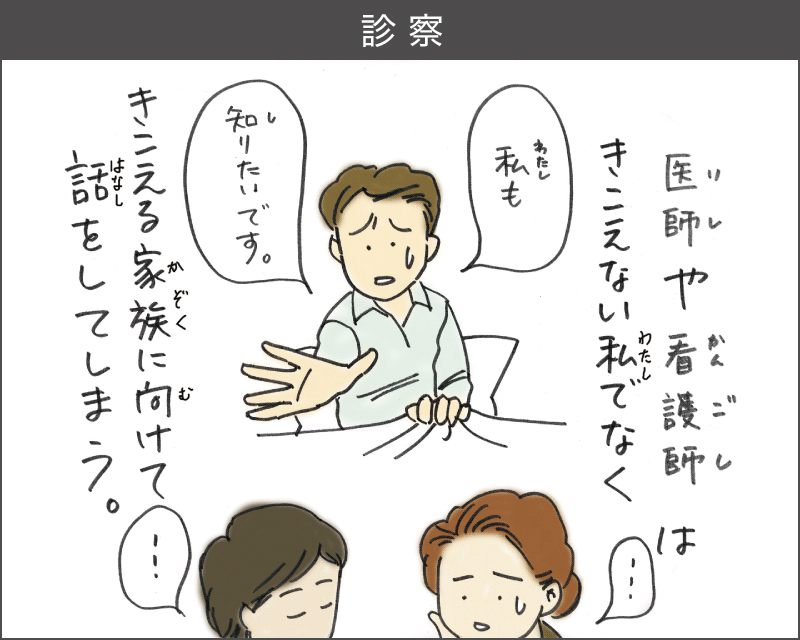

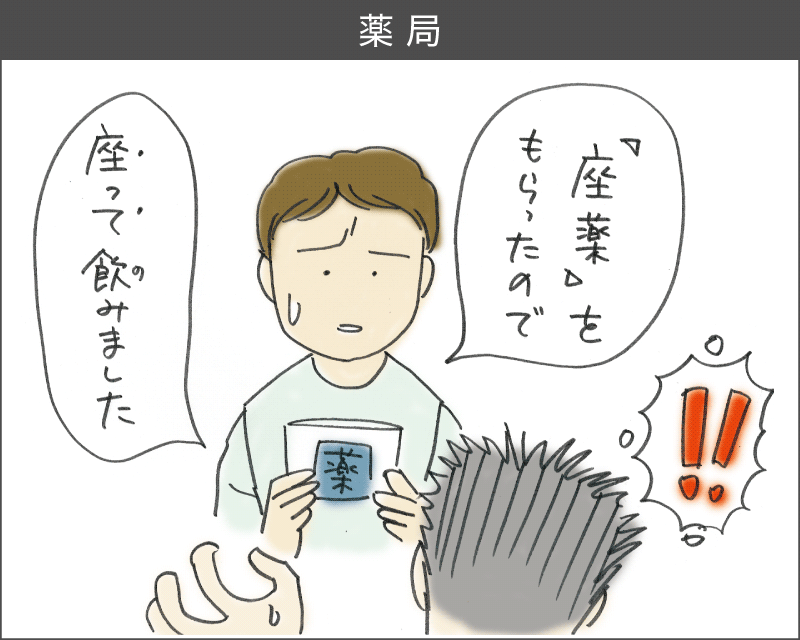

医療機関での困りごと(クリックすると展開します)

医療機関での困りごと

難聴の種類と特徴(クリックすると展開します)

難聴の種類と特徴

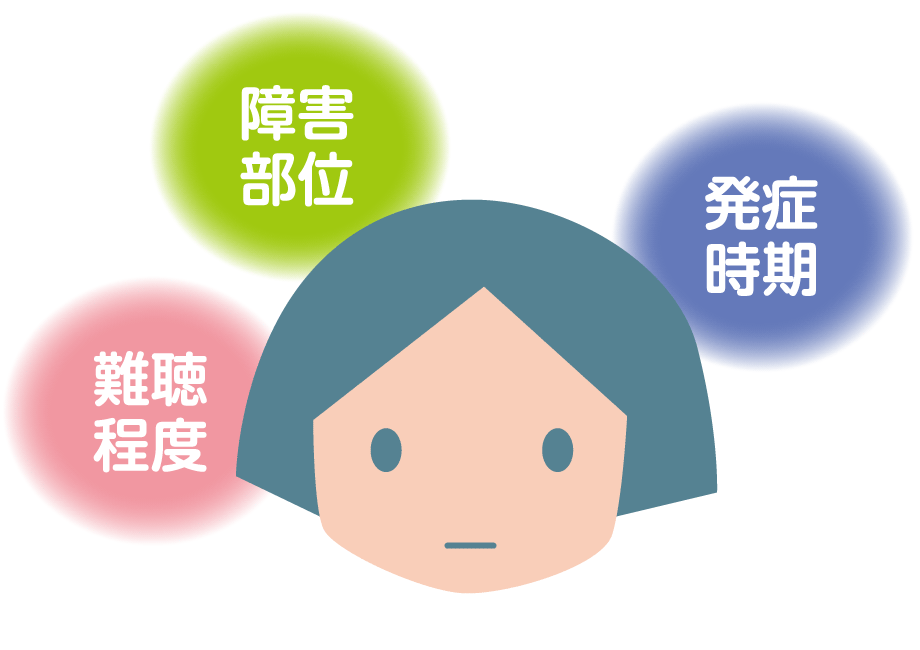

聴覚障がい者のコミュニケーションの仕方や聞こえ方は誤解されがちです。

“聴覚障がい者は全く音のない沈黙の世界にいる”、“手話を使えば聴覚障がい者は誰でも話が通じる”、“補聴器を着けているから話が聞こえているはずだ”などです。難聴をひとくくりにしてしまうと対応を誤ります。難聴にはさまざまな種類と特徴があります。

① 耳の中のどこに故障があるのか(障害部位)

② いつから難聴になったのか(発症時期)

③ どれほど聞こえにくいのか(難聴程度)

の観点からそれぞれに異なる特徴があります。

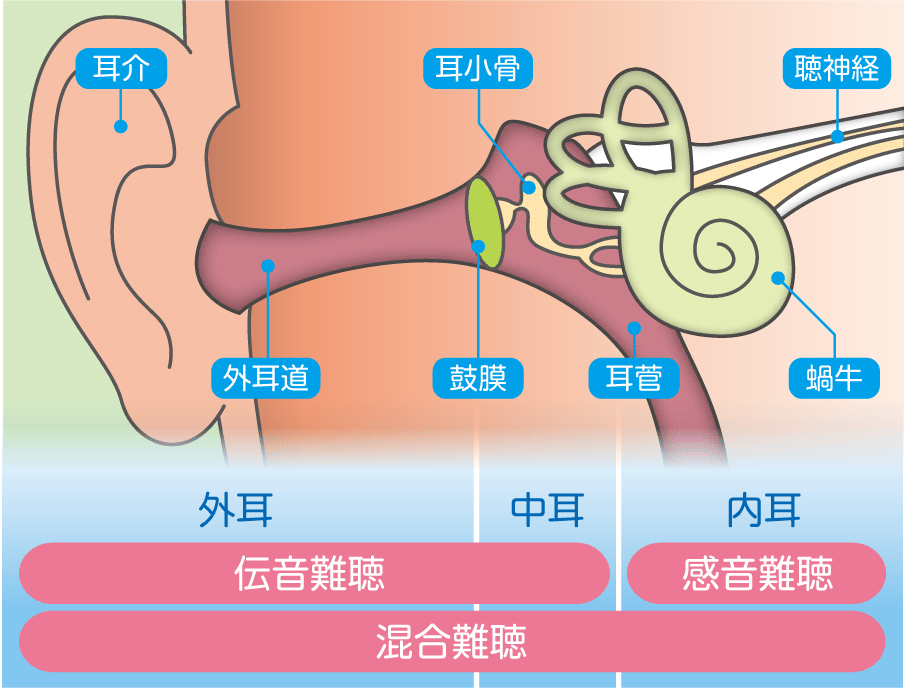

1. 伝音難聴、感音難聴、混合難聴

耳介から入った音は外耳道を通って鼓膜に伝わり中耳に導かれます。この経路のどこかに障害がある場合は治療により“治る” 可能性のある難聴です。

外耳道に耳垢がびっしり詰まっていたり、鼓膜が破れたり、滲出性中耳炎により中耳に水が溜まっていたりすると、音の波動の通りが悪くなるので聞こえにくくなります。これを「伝音難聴」と呼びます。テレビのボリュームを下げたように、普通に聞こえていた音や声が小さくなります。耳栓を付けたり指で耳を塞いだりした状態は、伝音難聴の聞こえを体験していることになります。

中耳まで伝わった音は、さらに耳の奥にある内耳に入ります。音の感覚刺激を生み出す内耳の蝸牛から聴神経に至る道筋のどこかに障害がある場合は“治りにくい” 難聴です。これを「感音難聴」と呼びます。感音難聴の聞こえ方は先に述べた伝音難聴のそれと異なり、単に音が小さく聞こえるだけでなく音声に歪みが生じ不明瞭になります。そのため、音としては聞こえてるのに何を話されてるのか聞き取れなくなります。高齢者の耳が遠くなるのも感音難聴の一つですが、加齢により伝音難聴が加わる場合があります。伝音難聴と感音難聴の両方の障害があるのを「混合難聴」と呼びます。

2. 先天性難聴、中途失聴、幼児難聴、高齢者難聴

生まれたときからの「先天性難聴」、あるいは乳幼児の時期からの「幼児難聴」の場合、耳で聞いて話すことを学習しにくくなるので「言語獲得前難聴」とも呼ばれます。音声言語を獲得した後の「中途失聴」は、話すことにはあまり不自由はないが、聞くことに障害が生じます。

聴力は30 歳代から低下し始め、加齢とともに徐々に聴覚機能が減退し、65 歳を過ぎると「高齢者難聴」の人口割合が急激に増加します。しかし、高齢者は「自分は普通に聞こえている」と難聴を受け入れにくい傾向があります。また一方、難聴は足腰や目の衰えに比べ周囲の人から“見えにくい” 障害なので、本人がどう困っているのか理解されにくいという問題があります。認知機能の低下がある高齢者では、話しかけに対する反応の鈍さの原因が難聴によるものなのか区別が困難な場合もあります。

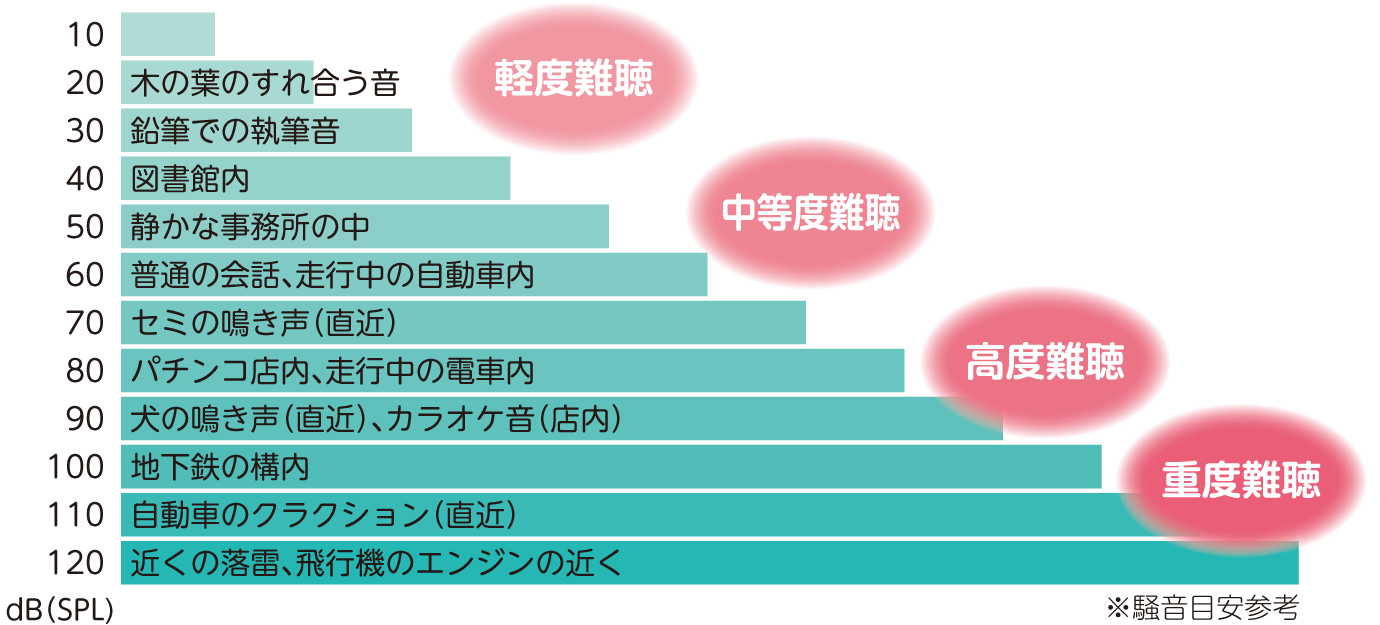

3. 軽度難聴、中等度難聴、高度難聴、重度難聴、最重度難聴(聾)

「軽度難聴」(25~ 39デシベル) : 小さな声が聞きづらい

「中等度難聴」(40 ~ 69 デシベル) :普通の会話が聞きづらい

「高度難聴」(70 ~ 89 デシベル) :普通の会話が聞き取れない

「重度難聴」(90 デシベル以上) :耳元で話されても聞き取れない

個人差について(クリックすると展開します)

個人差について

聴覚障がい者のコミュニケーション手段は様々で、人により異なります。

・補聴器を使って聞き取れる / 聞き取れない

・読唇術を使える / 使えない

・手話を使える / 使えない など

また、よくある誤解として、下記があります。

・読唇ができる ⇒ 電話もできるだろう

・発音がきれい ⇒ 聞こえているだろう

・電話のベルが聞こえる ⇒ 話している内容も聞き取れるだろう

・雑談は読唇できる ⇒ 仕事の話もできるだろう など

障がいの種類・程度や育った環境等の個人差が大きいですが、全員に共通しているのは、視覚情報が非常に重要な情報源であるという点です。

耳の豆知識

複数人の声の聞き分け

飲み会など、ワイワイガヤガヤしている場所でも相手の話は聞き取れる、という方は多いと思います。この不思議な仕組みは「カクテルパーティー効果」と呼ばれ、音を処理して必要な情報だけを受け取るという、耳の特別な処理能力です。

ところが、ボイスレコーダーで録音したものを聞くと、音が全部混ざってしまい、聞き取りづらくなってしまいます。補聴器を使っている聴覚障がい者が複数人の話が聞き取れないのも、同様の原理によるものだそうです。

さらに、聴覚障がい者は、話者の口元を見て話の内容を類推するため、口元をずっと見つめる必要があります。複数人が一斉に話すと、誰を見たら良いかが分からなくなり、コミュニケーションが取れなくなってしまうのです。

【出典】ガヤガヤした場所でも話ができるのはなぜ?

日本心理学会 http://www.psych.or.jp/interest/ff-10.html

コミュニケーションの難しさ(クリックすると展開します)

コミュニケーションの難しさ

子どもの難聴が“言語を獲得することの障害” をもたらすのに対して、すでに言語を獲得している大人の難聴は“情報を獲得することの障害”です。大人であれ子どもであれ、難聴は人とのコミュニケーションに障害をもたらすものです。

聴覚障がい者の悩みは、まず周囲からの音声情報が入りにくくなることです。“相手の言っていることがわからない、みんなが知っていることを自分だけ知らされなかった、そこで、もう一度言ってもらい何が起こったのか尋ねてみる、しかし、聞き取りにくいので、また繰り返してもらう、そして、なんとか理解したつもりでいたら、聞きまちがえていたらしく、とんちんかんな応対をしてしまった”。このようなやりとりが続くうちに相手もうんざりしてしまうものです。

聴覚障がい者にとってやりきれないのは、聞こえないことそのものより、話が通じないと相手にやっかいな人間だと思われ、コミュニケーションが閉ざされてしまうことなのです。

さまざまなコミュニケーション方法(クリックすると展開します)

さまざまなコミュニケーション方法

| 種類 | 説明・特徴 |

|---|---|

|

簡単な会話であれば口を大きく開けてゆっくりめに話すと聴覚障がい者は判別しやすくなりますが、同音異義語などは区別が困難です。 |

|

残存聴力に頼っています。話し手との距離があり、また雑音があると音声が埋もれて聞こえにくくなります。補聴効果は聴力個人差だけでなく、聞こえの環境にも左右されます。 |

|

音声認識機器やアプリ(UDトーク等)では、複数人が同時に発言すると認識率が低下します。マイクに向かって一人ずつ順番に発言してください。 |

|

読唇と併用する場合が多いですが、専門用語や業務指示に関することなど、間違いを避けるためお願いする場合があります。 |

|

「1と2」は、口の動きがよく似ています。数字を伝える時など、日常会話の際にジェスチャーは役立ちます。 |

|

磁気誘導アンプヘ音声信号を通し、ループアンテナ(多芯ケーブル)に電気信号として送ります。話し手との距離に関係なく、専用マイクを通して、補聴器へ直接音を届けます。 |

※情報保障とは:

聴覚障がい者に必要な情報が伝わりやすくなるような環境を整えることを「情報保障」といいます。“耳からの情報保障” としては、磁気ループやFM補聴システム等の「補聴援助システム」を用意しより聞きやすくする方法があります。“目からの情報保障”としては、音声情報を文字に変えてスクリーンやタブレット端末画面などに映し出す「文字提示」、「要約筆記者」や「手話通訳者」を配置するなどの方法があります。

話し方のポイント

話す場所:明るい所、話者の真正面がベスト

聴覚障がい者の多くは話者の口元を見てコミュニケーションを取っています。窓際だと、逆光で見えなくなることがあります。もし暗い所で話をする時は、スマホやパソコンに文字を入力するという手もあります。

口唇の動き:

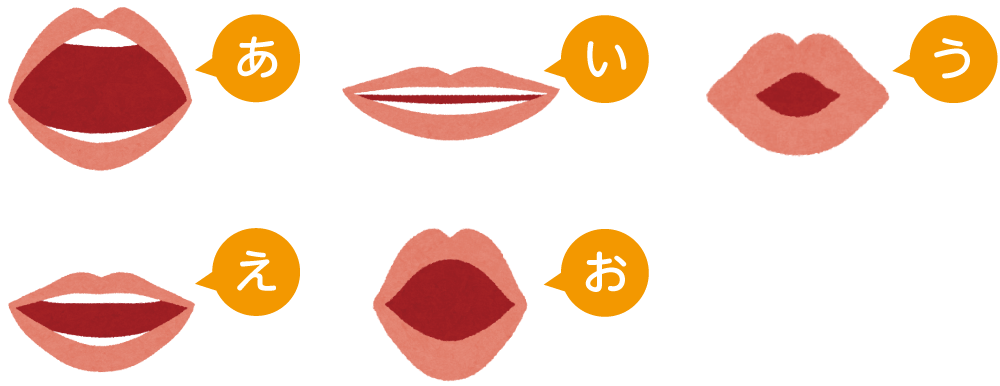

・「あ・い・う・え・お」の区別をはっきりと。

・舌の動き、破裂音や濁音も重要

話者の口唇の動きから話の内容を類推する「読唇術」を使う聴覚障がい者にとって、非常に大事な情報源となっています。そのため、耳元で話すと分からなくなります。

口元が近すぎると、読み取りづらいことがあります。

マスクを着用されている場合は、マスクを外すか、筆談をして下さい。

なお、声の大きさが重要かどうかは聴覚障がい者によって異なります。

スピード:ゆっくりめがベスト

ゆっくりすぎるとかえって分からなくなる聴覚障がい者もいます。聴覚障がい者の反応を見て調節して下さい。

抑揚・区切りをハッキリと:

×「 庭には鶏が二羽いました」

○ 「庭には、鶏が、二羽、いました」

伝え方のポイント

ジェスチャーで補う:

例)「二時」→ 2 を表す指の形にする

「虹」→ 大きく弧を描くように手を動かす

テーマを伝える:

テーマが分かれば、それに関連する単語と口の形を照らし合わせて、内容をある程度類推することができます。

テーマが変わったら、その都度お知らせ下さい。

文字で補う:筆談、空書き※、パソコンやスマホ入力など

あまり使わない言葉、外国語、専門用語は口の形から類推しづらいため、文字にすると分かりやすいです。

「聴覚障がい者」を![]() というふうに記号化することで書く労力や時間を省くテクニックがあり、これは「要約筆記」と呼ばれます。

というふうに記号化することで書く労力や時間を省くテクニックがあり、これは「要約筆記」と呼ばれます。

※空書き:空中に指で大きくその文字を書くこと

関連するイラスト、写真、資料で補う:

話者の口と資料の両方を見る必要があるため、話す方向と資料の向きを合わせ、話している箇所を指さして下さい。

聞こえに関するデータ集(クリックすると展開します)

聞こえに関するデータ集

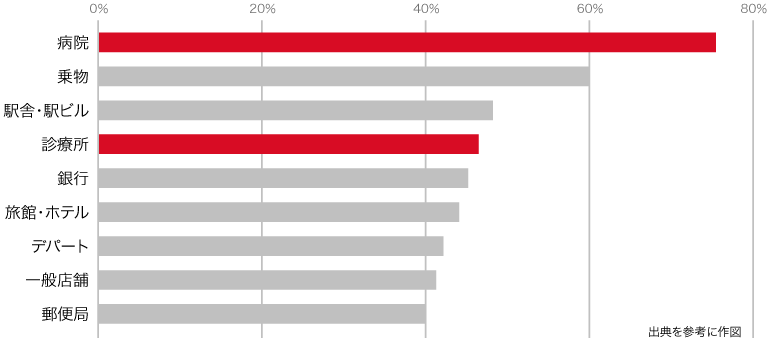

聴覚障がい者が利用困難な施設

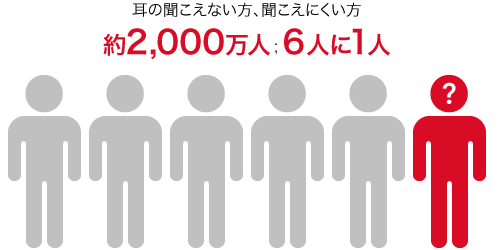

日本で聞こえに困っている人の数